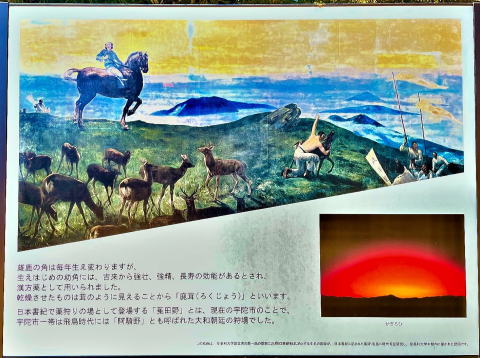

| 阿騎野は古代大和政権の狩猟地。 現在の宇陀市の大宇陀に位置する。 大宇陀は、宇陀川流域の小盆地に形成されてきた市街であるが、歴史を振り返ってみると、古代ではそれなりに重要な局面で登場するが、古代を過ぎるとほとんど歴史の表舞台に立つことがなくなった。 挙げ句の果てに近代に入り鉄道が大宇陀の北方の榛原地区を通ることになったことから、余計に廃れてしまった。 平成の大合併では、当然のように榛原に市役所が置かれ、大宇陀は宇陀市南部の一集落となってしまった。 これといった特長の無い大宇陀は、これからも衰退の道をたどっていくのかな。 さて、古代に大宇陀が歴史に登場した局面とは、どんなことなのか。私の浅い歴史の知識を披露する。 ①神武東征で賊軍と合戦 ・・・ 紀伊半島を八咫烏とともに北上、待ち構えていた賊軍を宇陀で討ち破った。 ②壬申の乱で大海人皇子が吉野を脱出 ・・・ 吉野から宇陀へ向かい、後続を待ち、軍勢を整えた。 ③軽皇子が阿騎野で遊猟 ・・・ 随行した柿本人麻呂が夜明けの陽炎を見事に詠みあげる。(長歌一首と反歌四首が万葉集に収録) |

| やすみしし 我が大君 |

柿本人麻呂 (万葉集) |

|

かぎろひの丘万葉公園に歌碑

| 柿本人麻呂(万葉集) |

かぎろひの丘万葉公園に歌碑

| 柿本人麻呂(万葉集) |

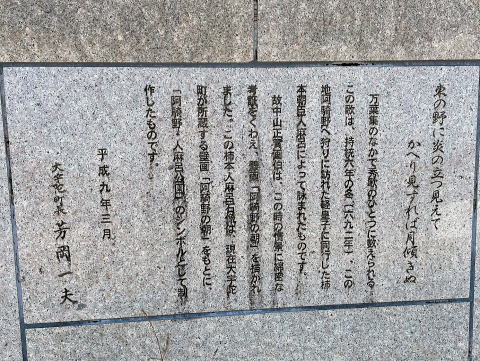

阿紀神社に歌碑

| ま草刈る |

柿本人麻呂(万葉集) |

| 柿本人麻呂(万葉集) |

大宇陀地域事務所の前庭に歌碑

|

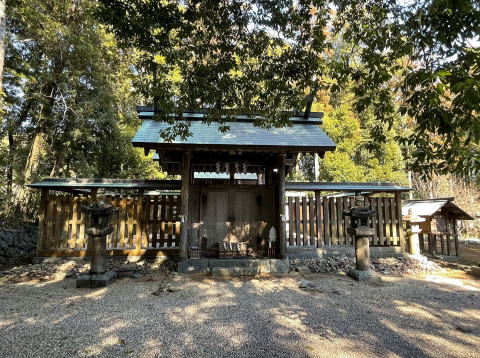

■現地訪問 古代の狩猟は朝早く日の出頃に行われたようで、東向きに陽炎が見えて、西に月が沈んでいく様子が詠われているが、私が現地に到着したのは真昼だった。 【阿騎野人麻呂公園】  公園には立派な人麻呂像があった。東の方を向いているようだ。  台座には上記「東の~」の歌が刻印されていた  人麻呂像から東の方角を撮影。 真昼なのでこんなかんじ。  西の方角 【阿紀神社】  垂仁天皇の時代、倭姫命が天照大神を祀ったとされる。  社門、奥に本殿  江戸時代には能が盛んに演じられたらしい 【かぎろひの丘万葉公園】  万葉歌碑が二基あった。 普通の公園だった。  現地にあった案内板 |

陽炎とは?

| 陽炎とは、局所的に密度の異なる大気が混ざり合うことで光が屈折し、起こる現象。よく晴れて日射が強く、かつ風があまり強くない日に、道路のアスファルト上、自動車の屋根部分の上などに立ち昇る、もやもやとしたゆらめきのこと。 蜃気楼の意味でこの言葉を使うこともある (Wikipedia) |

満足感の高い訪問でした

copyright(C)2012 すさまじきもの~「歌枕」ゆかりの地☆探訪~ all rights reserved.