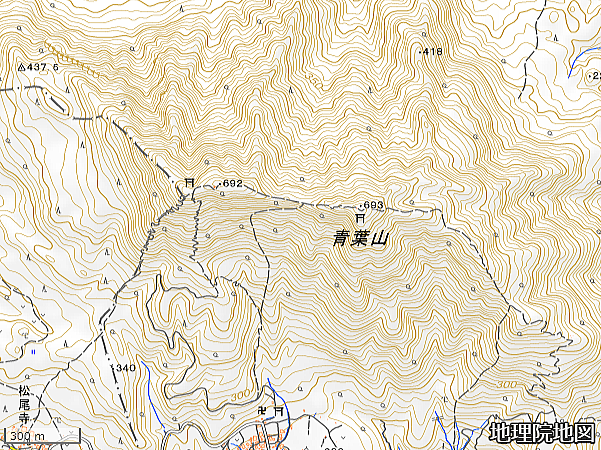

| 若狭国の歌枕と言えば、一般的に青葉山と後瀬山が選ばれている。どちらも万葉集に収録されている。ところが万葉集以降、どちらもそれほど歌枕として大成していない。青葉山は青色はじめ色関係の歌、後瀬山は「あとで逢う」ように恋歌の歌で、それなりに使い勝手の良い歌枕のはずであるが、後世に用例が少ないのは残念なことである。 特に青葉山は若狭富士と呼ばれ、若狭側から見ると見事に秀麗な山容で、鳥が翼を広げたような姿になっていることから、万葉歌でも「水鳥の青葉山」と表現されている。 また、青い葉が生い茂っていた青葉山も秋になれば紅葉することから、万葉歌では色が変わることを詠み込んでいる。 そして、青葉は若さの象徴であり、長寿に通じることから、大嘗会の和歌など賀歌にも詠まれた。 ■ そんな青葉山の連続写真 若狭側から撮影     山頂が二つ並んでいる山を双耳峰という。 青葉山は東峰(693m)と西峰(692m)が東西に並んでいる。 このため、この下の写真は山の南側から撮影したものだが、違う山のような姿になっている。  そんな青葉山を詠んだ歌 |

| ときはなる青葉の山も秋くれば 色こそ変へねさびしかりけり | 前大僧正覚忠(千載和歌集) | |

| 立ちよれば涼しかりけり水鳥の 青葉の山のまつのゆふかぜ | 式部大輔光範(新古今和歌集) | |

| 秋ふかみ青葉の山も紅葉せりなこそ時雨の染めじと思ふに | 藤原俊成 |

| 富士なくば富士とやいはん若狭なる 青葉の山の雪のあけぼの | 八条王子 |

| 水鳥の青葉の山も神無月 時雨にあへず色変はるらん | 藤原仲実(堀川百首) | |

| いつしかと花の木末も青葉山なべて緑の色も涼しき | 細川幽斉 |

| 青葉山の南麓に西国三十三所の第二十九番札所の松尾寺が鎮座する。 2025年の現在、私の札所巡りは第八番の長谷寺で止まっているので、松尾寺に巡礼するのは気の遠くなるような未来なのであろう。 松尾寺を詠んだ歌 |

| 世の中にあらん限りの言の葉にいくぞかえりの春や松の尾 | 細川忠興 |

|

由緒はあるものの地味な歌枕です

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.