| 有馬山とは特定の山ではなくその周辺の山々の総称とのこと。 兵庫県伊丹市に広がる猪名野の背景の山として有馬山が詠み込まれるのは万葉集以来の伝統的な手法。 |

| しなが鳥猪名野を来れば有馬山夕霧立ちぬ宿りはなくて | 万葉集 | |

| 津の国の武庫の奥なる有馬山ありとも見えず雲ぞたな引く | 園基氏(新千載和歌集) | |

| 有馬山おろす嵐の寂しきに 霰ふるなりゐなのさゝ原 | 藤原定家 |

| 有馬山雪気の空に風冴えて 霰玉ちるゐなのさゝ原 | 足利義詮 |

| 2022年、コロナ禍の第六波が終息に向かい、人々の行動様式も正常化しつつあった5月の連休明け、私は有馬街道を大阪梅田から歩き始めた。有馬温泉まで梅田からは二日間の行程である。 一日目は宝塚駅まで歩いた。JRや阪急宝塚線が川西市を経由するため直角のように大回りするのに比べて、有馬街道は宝塚へ斜めに直行する経路である。歌枕である猪名野や昆陽野の地を横断するという魅力的なルートであった。 道の行く手の遙か遠くに有馬の山々が見え、これこそ万葉集以来の猪名野と有馬山のコラボ風景だと感慨無量であった。 二日目は宝塚駅からスタート。歩道のない国道を延々と歩き続けるルート。小雨が降る中、ダンプの往来に恐怖を感じ、鳳来峡などの裏六甲の佳景を観賞するような気持ちの余裕はなかった。 本格的な雨になることもなく、なんとか有馬温泉へ到着。温泉に入浴し、風呂上がりのビールを飲んで、いやはや、実に愉快な二日間であった。 神話時代に開湯の伝説がある有馬温泉は、古くから天皇、貴族、武将、文人墨客、そして庶民に至るまで多くの人々の湯治の湯として愛されてきた。そして現代も、関西の奥座敷として有馬温泉は人気スポットである。 温泉を詠んだ歌も多い |

| あひ思はぬ人を思ふぞ病なる なにか有馬の湯へもゆくべき | 古今六帖 | |

| 有馬山雲間も見えぬ五月雨に いて湯の末も水まさりけり | 藤原俊成 |

| 月も日もいのち有馬の湯にうつり やまひはなしの花とちりけり | 豊臣秀吉 |

| 津の国の有馬の山に出づるゆの 塩湯のみゆの出湯しよしも | 本居大平 |

| みぞれふり夜のふけゆけば有馬山いで湯の室に人のともせぬ | 上田秋成 |

【有馬温泉訪問】 金の湯、前に来たときに入った  銀の湯、今回はここに入った  有馬温泉の名物、炭酸泉の源泉  念仏寺  極楽寺  温泉寺  行基像。温泉寺の開祖は行基  湯泉神社の入り口  湯泉神社の参道。階段を見て訪問はパス。  有馬温泉の市街地風景  これも有馬温泉の市街地風景、坂の町であった  有馬川の川床は親水公園として整備されていた  ねね像。他に秀吉像もどこかにあるらしい  有馬六景の案内板 有馬六景は、鼓滝松風、有明桜春望、功地山秋月、落葉山夕照、温泉寺晩鐘、有馬富士雪  帰りは有馬温泉駅から神戸電鉄に乗って帰った 実は、有馬温泉にいく際に、寄ってみようと思っていた歌枕が二つあった。 「鼓ヶ滝」と「有明桜」で、どちらも有馬六景に入っている。 しかしながら宝塚からずっと歩いてきたことと、温泉入浴後にビールを飲んだことで、ちょっと行くのが億劫になってしまった。銀の湯から距離は1キロぐらいだが、川上に向かって上っていくことになる。 ということで、訪問はパス。 有馬温泉観光協会のホームページから写真を借りる。 【鼓ヶ滝】  (有馬温泉観光協会) 滝の音が鼓の音のように聞こえるらしい。 |

| 音に聞く鼓ヶ滝をうち見れば 川辺に咲きしたんぽぽの花 | 西行 |

| 山まつのあらしになおもひびくかな つづみがたきの水のしらべは | 近衛内前(有馬六景) | |

| 山彦の鼓が瀧やかんこ鳥 | 露川(摂津名所図会) | |

| 籬島(摂津名所図会) | ||

| 【有明桜】 鼓ヶ滝の前くにあるらしい。  (有馬温泉観光協会) |

| あでやかに有明桜ありありと梢に匂ふ曙の月 | 班竹 |

*********

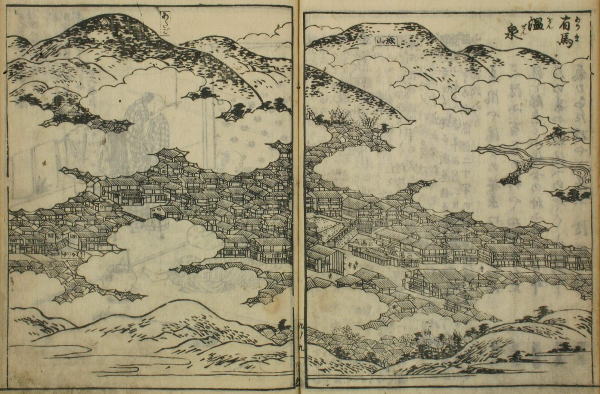

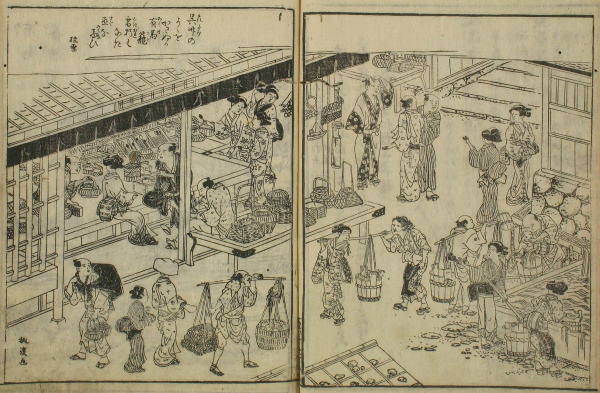

摂津名所図会 「有馬温泉」

早稲田大学図書館

摂津名所図会

早稲田大学図書館

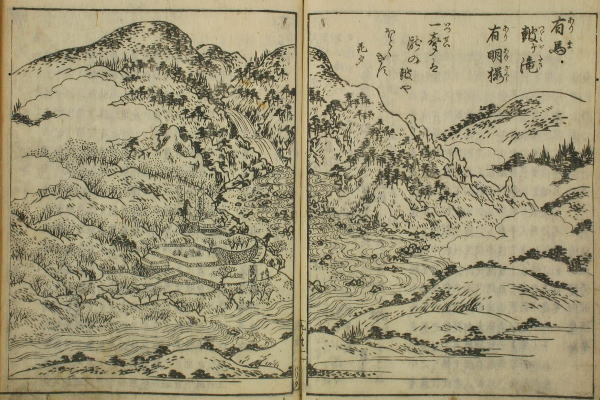

摂津名所図会 「有馬 鼓ヶ滝 有明桜」

早稲田大学図書館

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.