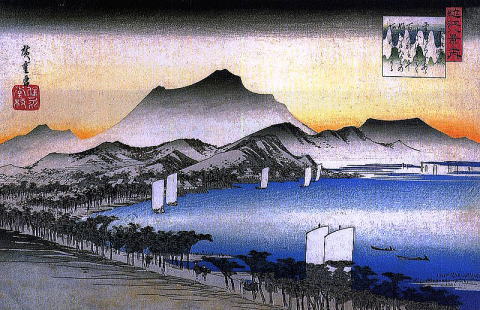

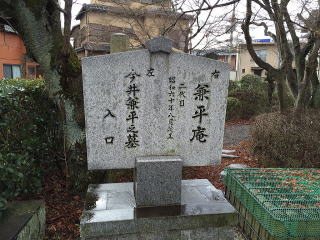

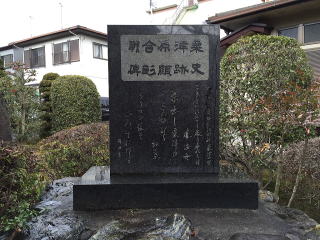

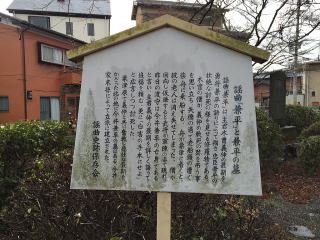

広重の浮世絵「粟津晴嵐」(Wikipediaより) 近江八景「粟津晴嵐」で有名な粟津。 晴嵐とは「山から立ち上る山霞」のことらしい。 この浮世絵は、遠くに比叡山が霞んでおり、湖畔には松原が描かれている。 ところが、時代は変転し、現在では湖畔にポプラが植えられていた。 松もまだ小さいながらあって、あと20年ぐらい経ったら立派な松に成長するだろう。 こんなかんじ   「晴嵐一丁目」の交差点にて  「晴嵐」は地名になっていた。 むかし、この辺りには平家物語で有名な「粟津の松原」があったらしいが、そこにNECの工場が建ったので、現在ではほとんど残っていないようだ。 現在の様子    工場の敷地内には今でも昔からの松が残されているとのこと。  バス停は「NEC前」となっているが、事業譲渡されて今では「ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社」という大変長い名前の会社になった。 この「粟津の松原」を舞台として、平家物語「木曽の最期」が語られる。 打出浜の戦いで敗れた木曽義仲と今井兼平の主従二騎は、粟津の松原まで落ちてきて、 (今井兼平) 「 ・・・ あれに見え候ふ、粟津の松原と申し候。君はあの松の中へ入らせ給ひて、静に御自害候へ」 と義仲に自害を勧めたが、なお義仲は「死ぬ時は一緒に死にたい」と躊躇するのを、兼平がなんとか説得したところ、 木曾殿、「さらば」とて、ただ一騎粟津の松原へぞ駆けたまふ。 今井兼平は取って返し、相手に向かって 大音聲を揚げて、遠からん者は音(おと)にも聞け、近からん人は目にも見給へ。木曾殿の乳母子に、今井の四郎兼平とて、生年三十三に罷りなる。さる者ありとは、鎌倉殿までも知し召したるらんぞ。兼平討つて、兵衛の佐殿の御見參に入れよやとて・・・ っと、このあたりの文章は本当にかっこいい。 一方、粟津の松原へ向かった義仲は、深い田圃に馬がはまってしまい、頼朝方の郎党に討たれてしまった。 主人が討たれたことを知った兼平は、 今は誰をかばはんとて、軍をばすべき。これ見給へ、東國の殿ばら、日本一の剛の者の、自害する手本よとて、太刀の鋒(きつさき)を口に含み、馬より倒(さかさま)に飛落ち、貫(つらぬ)かつてぞ失せにける。 と、壮絶な自殺を演じた。 いやはや文章を読むだけで、頭がくらくらする内容。 そんな、日本一の剛の者、今井兼平の墓にいってきた。  住宅地の奥まったところにあり、しかも「この先 通り抜けできません」の標示があり、おののいてしまったが、史跡として立派に整備されていた。  この案内板は長野県に住む今井兼平の子孫が建てたとのこと。  これが今井兼平の墓  「粟津原合戦碑」  これは何だったのかな? 写真が残っていたが、なにか分からない。  謡曲「兼平」のゆかりの地でもあった。 粟津は、大昔は「粟津野」とか「粟津原」「粟津の森」と呼ばれていたらしい。後撰和歌集に次のような歌が残っている。 |

| 関越えて 粟津の森の あはずとも 清水に見えし 影を忘るな | よみ人しらず(後撰和歌集) | |

| ん〜と、京の都から東国へ行くには、 「逢坂の関」で、二人の仲を裂くような関所があり、 関を越えたところが「近江」で、「逢う身」になって二人は再び出会い、 そして「粟津」で「会わず」になってしまう。 とにかく忙しく展開するようだ。 |