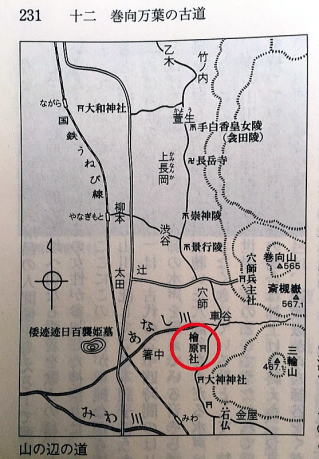

| 檜原とは、本来は檜(ヒノキ)の生えている林の意味。 全国のどこにでもある林相で、一般名詞のようだが、和歌の世界で「檜原」といえば巻向山麓の周辺のことを指す。 万葉時代から「巻向」とともに詠い込まれているが、「三輪」や「泊瀬」とともに詠われることもある。 さて、私は木の種類がわからず、ヒノキがどんな木なのか見当もつかないし、また当時のヒノキの林が現在までこの地に残っているのか分からないので、「檜」からのアプローチはやりようがない。 現在、山辺の道沿いに大神神社の摂社である「檜原神社」があり、それなりの観光地になっていることから、とりあえず行ってきた。  これはすごい! 拝殿も本殿もなく、この三つ鳥居という特殊な鳥居があって、静寂にに包まれていた。  はじめ天照大御神を祀っていたが、大御神が伊勢に遷ってからは、元伊勢と呼ばれるようになったとか。  入口の鳥居もなんだかすごい! たしか大神神社もこんな鳥居だった  西を望む。参道が続くが、その先には二上山が見える。 ここの境内に立派な歌碑があった。 |

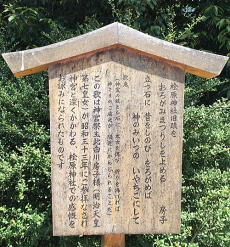

| 立つ石に昔をしのびをろがめば神のみいつのいやちこにして | 北白川房子(明治天皇第七皇女) |

| 神霊の鎮まる石に 太古を偲び 祈りを捧げれば 神さまのご威光が 間近にかんじられることだ(説明板) |

|

|

とにかく檜原関係の歌は多く、整理もできていないので、そのまま掲載 |

| 鳴る神の音のみ聞きし巻向の檜原の山を今日見つるかも | 万葉集 | |

| いにしへにありけむ人も我がごとか三輪の檜原にかざし折りけむ | 万葉集 | |

| 行く川の過ぎにし人の手折らねば うらぶれ立てり三輪の桧原は | 万葉集 | |

| 巻向の桧原もいまだ雲居ねば小松が末ゆ沫雪流る | 万葉集 | |

| みもろつく三輪山見れば隠国の泊瀬の檜原思ほゆるかも | 万葉集 | |

| 巻向の檜原もいまだ雪ゐねば小松がうれゆ泡雪流る | 柿本人麻呂(万葉集) | |

| さみだれの雲のかかれる巻目の檜原がみねに鳴くほととぎす | 源実朝 | |

| 巻向の檜原のあらしさえさえてゆつきがたけに雪ふりにけり | 源実朝 | |

| 巻向の峰の小松に雪降れば檜原が末に雪ぞかかれる | 後鳥羽院 | |

| 巻向の檜原の山の麓まで春の霞はたなびきにけり | 藤原基俊(堀川百首) | |

| 巻向の檜原の山の木の間よりかのこまだらに漏れる月影 | 藤原基俊(基俊集) | |

| 巻向の檜原の山の杣人の春の衣とたつ霞かな | 藤原基俊(基俊集) | |

| これを見ると、圧倒的に「巻向」とのペアが多い。 檜原神社は三輪山の麓にあるが、「檜原」自体は巻向山に近い方と考えるべきなのか、それとも単にヒノキが生えている林相と考えるべきなのか、よくわからないが、今となってはどっちでもいい。 |