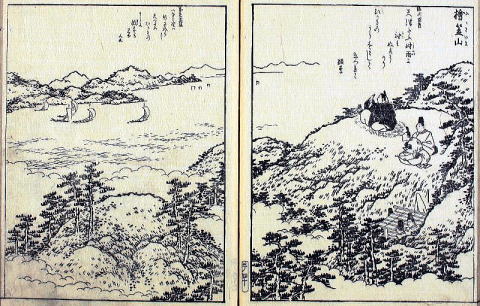

いったいこの歌はどのようなシチュエーションで詠んだのだろうか。 普通に考えると、「山陽道(?)を歩いて西に向かっている旅の人が、印南野(加古川あたり)を過ぎて、そうこうしていると、高砂の日笠浦に波が立っているのが、陸側から見えた」となる。だが時は万葉集成立以前の時期で、陸地の街道などきちんと整備されていなかったろう。渡し守がいなかった時代に河口付近の加古川を渡るのは大変なこと。 そうなるとこの歌は「船の旅人が海側から印南野を見て、その後に日笠浦に波立つ景色を眺めた」というのが妥当だろう。 現在では海側から眺めることができない。 ところが江戸時代では、景勝地の日笠浦を山の上から眺望していたようだ。 「播磨名所巡覧図会」の『檜笠山』  早稲田大学図書館 この絵図のイメージが頭にあり、日笠山から見下ろす日笠浦に波が立つ風景を目に見ばやと、高砂市曽根にある日笠山をのぼった(車で)。 結果はこんなかんじ  日笠山山頂手前にて。日笠山から西方向。 上記の絵図と同じ角度であるが、真夏(7月)の訪問で、木々が繁茂していて、下の日笠浦が見えない。 もっとも、日笠浦はとうの昔に陸地化し、住宅地になり、その沖合にも広大な工業地帯ができているので、往古の情景を追体験することはもとより不可能である。  これは日笠山から南方向を眺めたもの。 はるか沖合にまで工業地帯として埋め立てられているのが見える。 もう一つ、日笠浦を詠んだ歌 |

| 天つたふ時雨に袖もぬれにけり ひかさのうらをさしてきつれど | 堀川百首 | |

| これは地名の日笠と、日よけ雨よけの檜笠を掛けて皮肉っているのだろう。 |

******