伏見(京都市伏見区)

| 歌枕として、そこそこクラスの山城国の伏見であるが、イマイチよく分からない。 現在の行政区の伏見区でも、東は滋賀県との県境である醍醐の奥山から、西は三川合流の淀まで、とにかく広い。 歴史を紐解けば、 渡来系の豪族の秦氏の拠点であった深草が栄え、 秦氏の祖霊を祀り、農耕の神として伏見稲荷大社が創建され、 平安時代には醍醐天皇により醍醐寺が建立、 また白河天皇が鳥羽離宮を造営し、貴族たちが狩猟を楽しみ、 安土桃山時代には豊臣秀吉により伏見城が築かれ、 江戸時代には伏見奉行所が置かれ、 また淀川の水運を利用して伏見港が栄えた。 色々ありすぎて、絞り込みができない、 ・・・・・・ そんなことを考えながら、2021年6月、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言が各都市に発出されている中、伏見方面へのぶらぶら歩きを敢行してきた。 ■御香宮神社 ・・・ 京都市伏見区御香宮門前町  伏見地区の産土神。 境内に桃山丘陵からの地下水が湧出している。良い香りがしたことから、御香宮と名付けられてようだ。  本殿  御香水 地元の人たちがペットボトルで水を汲みに来ていた  これも御香水関係  御香水の碑と井戸 湧水って、いろいろと魅力的である。ブラタモリに解説してほしい。 ■大手筋通り商店街 京阪本線伏見桃山駅前   実ににぎやかな商店街であった。 新型コロナの真っ最中でも、そこそこの人出があったので、普段はもっと混み合っているのだろう。 おとな旅あるき旅の三田村邦彦が歩いてそうだった。 ■黄桜酒造  伏見は日本酒の町 次回は、テーマを日本酒に絞って訪問したい。 ■龍馬通り  ■濠川   元々は伏見城の外堀 江戸時代は旅人や米、酒などの貨物を運ぶ十石舟や三十石船が往来、淀川の水上交通として重要な役割を果たしてきた。 伏見を詠んだ歌の紹介 やはり伏見は「伏し身」と掛けて詠まれることが多いようだ。 |

| 巨椋の入江響むなり射目人の 伏見が田居に雁渡るらし | 万葉集 | |

撃ち手は伏して雁を狙っている

(詞書)

伏見といふところに四条の宮の女房あまたあそびて、日くれぬ先にかへらむとしければ

| 都人 暮るれば帰る 今よりは 伏見の里の 名をも頼まじ | 橘俊綱(後拾遺和歌集) | |

| 四条の宮の女房たちが伏見に大勢やってきたが、日が暮れぬうちに帰ろうとするので、 『都からやってきた女性たちも日が暮れるとみんな帰ってしまう。男女が一緒に寝る という意味に通じる「ふしみ」という地名もあてにならないものだ』 |

||

| 思ひわび寝るも寝られぬわが恋は伏見の里に住むかひぞなき | 小侍従集 | |

これも「伏し身」に掛けている。

| あと、昔は伏見も都の郊外だったので、田んぼが広がっていたことから、田んぼの寂しい風景もよく詠まれた。 |

| これやこの都の巽鶉鳴く伏見の奥の野辺の夕暮れ | 百詠和歌 | |

| ふしみ山秋の田の面も色づけば松の緑ぞよそになりゆく | 藤原家隆 |

| ふしみ山松のかげより見渡せば明くる田の面に秋風ぞ吹く | 藤原俊成 |

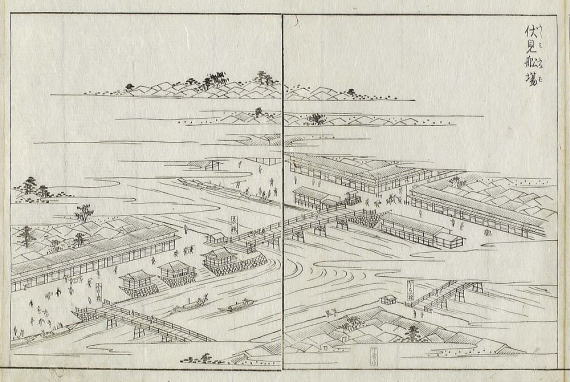

都名所図会「伏見船場」 (国際日本文化研究センター)

江戸時代の伏見港の賑わい

copyright(C)2012 すさまじきもの 〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.