| 「櫟津」は「いちひつ」と読む。 現在の天理市「櫟本」(いちのもと)町にあたり、延喜式にみえる和爾下神社が鎮座する。 古代の豪族の和邇氏の本拠地であったとか、柿本人麻呂とつながりがあるとか、いろいろ由緒がある場所らしいが、この地が「万葉ゆかりの地」である理由は次の歌に「櫟津」が詠み込まれているため。 |

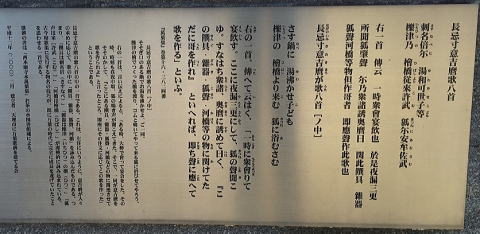

| さし鍋に 湯沸かせ子ども 櫟津の 檜橋より来む 狐に浴むさむ | 長忌寸意吉麻呂(万葉集) | |

和邇下神社入口付近に歌碑

| えーと、この歌は説明が必要。 ・・・と思っていたら、歌碑の隣の説明板に詳述されていたので抜粋して転記する。  (意味)そそぎ口のある鍋でお湯を沸かせよ、ご一同。櫟津の檜で作った橋を渡り、コムと鳴いてやって来る狐に浴びせてやろう。 「右の一首は、言い伝えによると、「ある時、大勢で会って宴会をした。そのとき、時刻も真夜中頃、狐の鳴き声が聞こえてきた。そこで、一同が意吉麿をそそのかして、『ここにある饌具・雜器・狐聲・河橋などの物を関連させて歌を作られよ』と言ったところ、即座にその注文に応じてこの歌を作った」ということである。」 (天理市に万葉歌碑を建てる会) 内容は、 「さし鍋」・・・つぎ口のある鍋 <饌具> 「櫟津」・・・狐の渡って来た橋のある場所名 <櫃は、雑器> 「檜橋」・・・檜で作った橋 <河橋> 「来む」・・・狐の鳴き声(こむ) <狐声> ダジャレの連続技! 櫟津の和邇下神社に行ってみたのだが、神社には駐車場がなかった。 そして神社の氏子メンバーが無断駐車に目を光らせていた。 もっとも、私は神社に興味はなく、ただ神社の境内にある万葉歌碑の撮影が目的であったので、一瞬、車を停めて万葉歌碑の写真を撮ってすぐに退散した。  写真は和邇下神社の入口。 交差点に面しているが、ここは古代の上ツ道(左右)と竜田道(手前へ)が交わるポイントでもある。 |