| 学生時代に古典の授業で習った徒然草 その中で、やはり印象深いのは「仁和寺の法師」だろう。 仁和寺の法師は、ずっと行きたいと思っていた石清水八幡宮に一大決心をして一人で行ったのだが、山上の八幡宮に参拝せず、麓の極楽寺などを拝んで帰ってきた。 そして修行仲間に、他の参拝者は山に登っていったが、いったい山上には何があるのか。行ってみたいけど八幡宮の参拝が目的だったので山には登らなかったという話。 「ちょっとしたことでも案内者は必要である」と結んでいる。 その授業以来、仁和寺の坊さんは“おっちょこちょい”というイメージがついてしまった。

仁和寺から石清水八幡宮まで歩くと20キロぐらいの行程で所要時間は4時間程度。 帰りのこととかを考えると、早く参拝を済ませたかったのだろう。 |

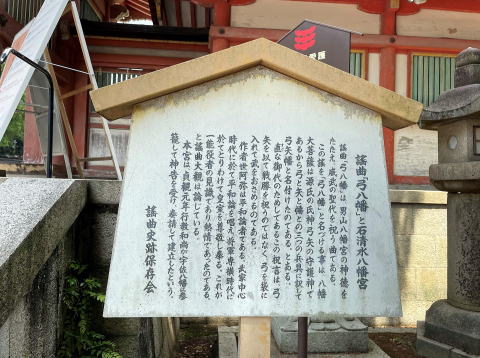

え~と、私の場合もこの仁和寺の法師のケースと若干かぶることがある。 それは、こんな歌枕探訪の趣味を持ち、幾度も京都方面へ巡礼してきたものの、石清水八幡宮へは訪問するチャンスがなく、長年行ってみたいと思っていたこと。それが53歳にして、新型コロナウイルス感染拡大防止の非常事態宣言が発出される中、一大決心をして訪問したこと。 しかも一人で。 但し、インターネットで予め情報収集をしていたことで、仁和寺の法師のような事態にはならず、きっちりと山上の八幡宮を参拝することができた。 ■石清水八幡宮の訪問記  石清水八幡宮、一の鳥居 この日は梅雨の晴れ間で、直射日光は厳しく、しかも湿度も高く、大変であった。 ケーブルカーに乗るという誘惑を振り切って、敢えて参道を登ることにした。  放生池  仁和寺の法師が参拝した極楽寺は幕末の鳥羽伏見の戦いで焼失。 これは跡地に建てられた頓宮  こちらは仁和寺の法師が参拝した高良社  高良社の社殿。 地元の氏神さんぐらいのスケールであった。  放生川と安居橋。 謡曲「放生川」はここが舞台。 生きた魚を放流する功徳を讃え、生きとし生けるものの平和を願うというものだが、どうも馴染みの薄い演目である。  これは源頼朝ゆかりの松 頼朝は石清水八幡宮に参拝した際に、鎌倉から6本の松の苗木を持ってきて植えたという伝承がある。最後まで残っていた松も戦後に落雷で焼失。これは昭和30年に奉納されたもの。  二ノ鳥居 ここからが表参道  表参道、七曲がり  7回曲がるのか、数えなかったが、とても大変だった。  と言っても、急な登りではなかった。 標高は120メートル程度。暑くなかったら大したことのない坂道である。  気温と湿気が高く、汗が噴き出してきた。  山上に到着、三の鳥居  尾根が参道になっていた  南総門  国宝の楼門  謡曲「弓八幡」の謡蹟 『男山八幡宮の神徳をたたえ、威武の聖代を祝う曲』とのこと  山の北側に展望台があった  京都方面を一望 |

パノラマ撮影に切り替え 竹林、エジソンの電球に採用されたらしい  石清水の由来となった清水がここに流れていて、これは清水に架かっていた石橋の跡  伊勢神宮の遙拝所 ここから伊勢神宮を拝むようだ  帰りは裏参道 表参道に比べてとても急な坂であった。  いやはや、上りは表参道を選んで良かった  急な坂なので、あっという間に麓に着いた とにかく、仁和寺の法師の無念を晴らすことができ、また自分自身、宿願の参詣を果たすことができ、大満足であった。 歌枕としては次の三つ。

一挙掲載 |

| 岩清水清き流れの絶えせねば やどる月さえ隈なかりけり | 能蓮法師 | |

| 石清水きよき心を峰の月照らさばうれし和歌の浦風 | 後鳥羽院 | |

| 万代はまかせたるべし石清水 長き流れを君によそへて | 源顕房 | |

| 岩し水松かげたかくかげみえてたゆべくもあらず万代までに | 紀貫之 | |

| 石清水たのみをかくる人はみな久しく世にもすむとこそ聞け | 源 頼朝 | |

| 源は同し流れそ石清水せきあけてたへ雲の上迄 | 源 頼朝 | |

| をとこやま峰さしのぼる月かげにあらわれわたるよどの川舟 | 香川影樹 | |

| 男山秋のけふとや誓ひけむ川瀬に放つよものいろくづ | 藤原知家 | |

| をみなへし憂しとみつつぞ行き過ぐる男山にし立てりと思へば | 布留今道 | |

| なお照らせ代ゝに変らず男山 仰ぐ峯より出づる月影 | 続後撰和歌集 | |

| 男山さしそふ松の枝ごとに神も千年をいはひそむらむ | 藤原定家 | |

| をとこ山けふの子の日の松にこそきみ君が千とせのためしをもひけ | 藤原為家 | |

| 新月や いつをむかしの 男山 | 其角 | |

| やわた山さか行く神のめぐみとて 千代ともさゝし峯の松が枝 | 新後撰和歌集 | |

| 八幡山松かげすずし石清水夏をせきてや跡をたれけむ | 藤原家隆 | |

| 八幡山西に嵐の秋吹けば川波白き淀のあけぼの | 九條良経 | |

| 八幡山跡たれそめししめのうちに猶万代と松風ぞふく | 後鳥羽院 | |

| やわた山もみぢをぬさとたてぬきににしきおりかくなが月のころ | 藤原為家 | |

| 八幡へ参らんと思へども 鴨川 桂川 いと速し あな速しな 淀の渡りに舟浮けて 迎へたまへ 大菩薩 |

梁塵秘抄 | |

一番上の能蓮法師の歌の歌碑があった

放生川左岸、安居橋の近く

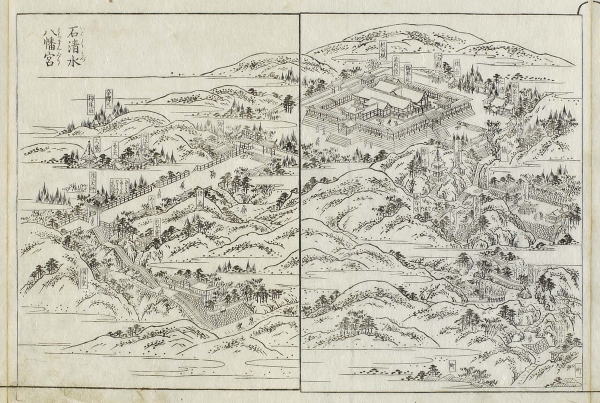

都名所図会「石清水八幡宮」 (国際日本文化研究センター)

「とはずかたり」で後深草院と二条が再会するのも石清水八幡宮です

copyright(C)2012 すさまじきもの~「歌枕」ゆかりの地☆探訪~ all rights reserved.