| 帰る山 こんな名前の山が街道沿いにあったら、旅人はこれを題材に何か歌でも詠もうかな、という気になるだろう。 しかもそれが都を遠く離れた雪深い越路にあったのだから、行ったことのない人まで思わず「帰る山」の歌を詠んでみたくなるだろう。 とても多くの歌人が「帰る山」を詠んだ歌を残しているが、実際に現地を訪れたことのある歌人はそのうち何人いるのだろうか。 それはともかく、「帰る山」は現在の福井県にある歌枕としては、トップレベルの存在だと思う。これに匹敵できる歌枕は「愛発山」ぐらいか。「玉江」も「朝六つ」もマイナーだし、「白山」は今となっては石川県。 そんなことを考えると、「帰る山」は地元や行政がもう少しアピールして良いのではないかと思う。 とにかく、「帰る山」を詠んだ歌の紹介 |

| 可敝流廻(かへるみ)の 道行かむ日は 五幡の 坂に袖振ふれ我をし思はば | 万葉集 | |

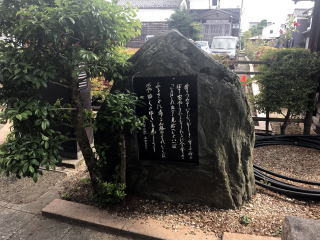

鹿蒜(かびる)川の橋のたもとの案内板の裏に歌

経緯度(35.760768, 136.190324)

| ふる里に帰るの山のそれならば心や行(ゆく)とゆきも見てまし | 紫式部 | |

越前市蓬莱町のギャラリー越乃蔵前(蔵の辻)に歌碑

| 帰山ありとは聞けど春霞立ち別れなば恋しかるべし | 古今和歌集 | |

| たちわたる 霞へだてて 帰る山 来てもとまらぬ 春のかりがね | 性助法親王(続拾遺集) | |

| 越かねて今ぞ越路にかへる山 雪ふる時の名にこそありけれ | 源頼政 | |

| かへる山なにぞはありてあるかひは来てもとまらぬ名にこそありけれ | 凡河内躬恒(古今和歌集) | |

| 行きめぐり誰も都にかへる山いつはたと聞く程のはるけさ | 紫式部 | |

| 忘れなば 世にも越路の かえる山 いつはた人に 逢はむとすらむ | 伊勢集 | |

| 雁がねの花飛びこえてかへる山霞もみねにのぼるもの哉 | 方角抄 | |

| 白雪の八重ふりしけるかへる山かへるがへるも老いにけるかな | 在原棟梁(古今和歌集) | |

| いかばかり深き中とてかへる山かさなる雪をとへと待つらむ | 藤原定家 | |

| かへる山いつはた秋と思ひこし雲居の雁も今や逢ひ見む | 藤原家隆(続後拾遺集) | |

| 春深み越路に雁のかへる山名こそ霞にかくれざりけり | 拾遺愚草 | |

| 故郷に ふたたびかえる ここちして 帰の山を 見るがうれしき | 松平春嶽 | |

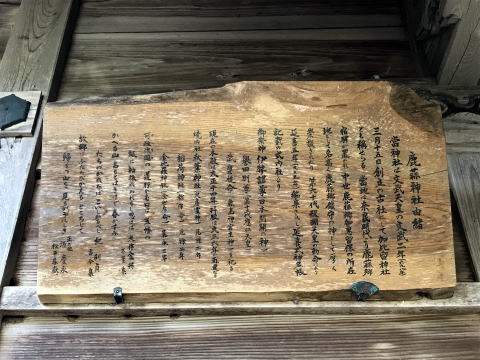

| このなかで大伴家持(越中守)と紫式部(武生に在住)と松平春嶽(越前福井藩主)は実際に「帰る山」を見ている。 他の歌人はどうだろうか。 自分が故郷に無事『帰る』ことを望んだり、旅立つ人が際に再び『帰る』ことを願ったりする歌になっている。 近隣の「五幡」(いつはた)と並べ、『いつ?はたして?』『帰る』とするのも常套の手法。 渡り鳥の「雁がね」も頻出する。「雁がね」は春に北方へ渡っていき、秋に戻ってくるようだ。 とにかく、「越路」方面の『旅立ち』『離別』シーンに詠まれたようだ。 そんな福井県トップ級の歌枕の地である「帰る山」に訪問  訪問したのは「鹿蒜(かびる)神社」。  拝殿  鹿蒜神社の由緒記

|