| え〜と、今パソコンに向かっているのは2023年の7月。 島根県の亀嵩へ訪問したのは2020年の8月で、3年前のこと。 なかなかホームページの作成をする気になれず3年間放置してきた。 いろいろ書きたいことがいっぱいあって、どうやって作っていくか考えが整理できなかった。 突然の和泉式部の登場で混乱したというのもある。 実は、亀嵩訪問に先立って、松本清張の「砂の器」を読んで自分の中のボルテージを上げていったのだが、3年間の間にストーリーも忘れてきた。 何のために刑事は奥出雲に行ったのかな? とりあえずWikipediaの「砂の器」をさらっと一読してからこのページを作り始めた。 【現地訪問】  JR木次線、出雲三成駅、最初に刑事が降りたったのがこの駅。今はきれいな建物になっていた  出雲三成駅、もともと相対式の2面2線の駅だったが、今は1線しか使われていない  三成警察署、刑事が訪ねて行った  三成から東へ5キロ進んだところにJR亀嵩駅。ここは松本清張ファンの聖地である。現在は蕎麦屋が併設されていた。名物らしい。  駅の待合室  プラットホーム  ところがここから妙なことが起こった。 亀嵩の駅前に「謎、不思議 ここにあり 和泉式部の墓」という看板があった。  矢印の通りに行くと、線路を渡ったところにも看板があった。 「平安の歌人、和泉式部終えんの地 すぐそこ」と書いている。  和泉式部が奥出雲で死んでいて墓があるなんて聞いたことがないと思いながら歩いて行くと、なんか史跡っぽいのが整備されていた。  石塔と墓があった  いやはやよく分らないのだが、奥出雲町のホームページに案内文があったので転載する

・・・とのこと 和泉式部が詠んだと伝わる歌 |

| 高柴の まえの簾をかきあげて 大内ながむれば 琴の音ぞする | 和泉式部 |

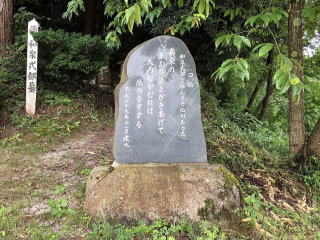

現地に歌碑

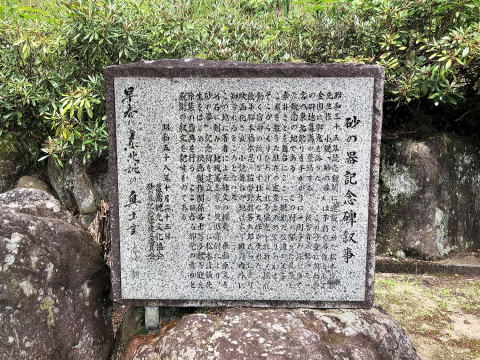

突然の和泉式部の登場でいささか動揺したが、もとの「砂の器」巡りに戻った。  亀嵩駅からさらに西へ進むと亀嵩駐在所があった。 被害者の巡査はここで勤務していた。  さらに東へ進むと湯野神社がある。  社頭に砂の器の記念碑があった。「小説 砂の器 舞台の地」とある。  「砂の器記念碑叙事」

|

| 早春に東北訛りの奥出雲 | 松本清張 |

知人に、「砂の器」とあだ名で呼ばれている男性がいます

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.