| 「神南備(かんなび)の杜」は明治9年に東海道本線の建設工事で姿を消したという。 ここが「神南備の杜」の跡  今は児童公園になっている。(こすもす児童遊園 高槻市梶原3丁目) 現在のJR東海道線はこの公園の真横を走っている。  207系普通電車が通過  683系、これはサンダーバードかな  う〜ん、これは223系新快速 現地の案内板を転記 |

| この辺りから北は、かつての大字地名を「神内」(こうない)といい、古代和歌に詠まれた「神南備の森」がこの地にあり、神南備の音が、年月の経過とともに変化したといわれる。 「かんなび」とは、神の宿る所との意味で、和銅4年(711)設置とされる山陽道の官駅・大原駅があったと推定され、平安時代には、京から西国に下る人々の別離の地であったという。 古今集の歌人、源実は、その前書きで「神なひの森まで送りに・・・別れ惜しみけるに・・・」と記し、別離の様子を「人やりの道ならなくに大方は、行き鬱しと言いていざ帰りなん」(巻第八)と詠んでいる。 南北時代には、幾度となく戦の舞台となったこの一帯も、近世になると、西国街道は山崎通として整備され、梶原には一里塚や旅籠、茶店が設けられて、多くの人が行き交った。 しかし、明治9年(1876)の東海道本線開通に伴う鉄道敷設工事で「森」は姿を消し、今は、上牧町二丁目の春日神社に合祀された神南備神社の名に、当時を偲ぶほかない。 平成3年6月 高槻市教育委員会  |

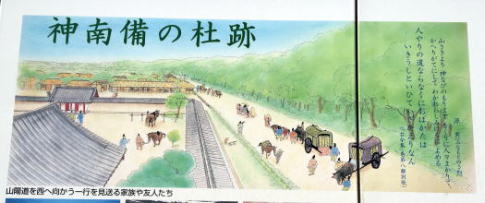

| 神が宿ると云う意味の神南備、そこに語源をもつ神内(こうない)山が淀川に迫るこの地は、古くから交通の要所でした。 都と太宰府を結ぶ山陽道は、奈良時代には樟葉から神内山めがけて淀川を渡り、現在の五領町付近に置かれた大原駅から西へ向かいました。のち都が長岡町京に移り山陽道はこの地を通ります。そして平安時代、西国に赴任する都人たちが家族と別れを惜しんだ「神宿る都の果て」神南備の杜として和歌にも詠まれ、長く記憶されることになったのです。 江戸時代の絵図には、山陽道の後身である西国街道と上牧村の間に、神南備の杜が描かれています、上牧も古代の牧(馬を飼った牧場)にちなむ、古い地名です。 杜は明治時代の鉄道建設によって姿を消し、鎮座していた神南備神社は上牧町2丁目の春日神社に合祀されましたが、土地区画整理事業に伴う発掘調査では、縄文時代から室町時代にわたるさまざまな遺構・遺物が発見されており、古いれきしがを物語っています。 高槻市  |

*********

【 和 歌 の 紹 介 】

山さきより 神なびのもりまで をくりに人々まかりて、

かへりがてにして わかれおしみけるに よめる

| 人やりの道ならなくにおほかたは行き憂しといひていざ帰りなん | 源実(古今和歌集) | |

| 神なびの社のあたりに宿かれば暮れ行く秋もさぞとまるらん | 権大納言長家(新勅撰和歌集) | |

| くれなゐに見えし梢も雪ふれは しらゆふ掛くる神南備の杜 | 藤原忠通(後葉和歌集) | |

近くの阪急京都線の「上牧(かんまき)駅」、ここも「神南備」

の音から変化した地名らしいです。

copyright(C)2012 ゆかりの地☆探訪 〜すさまじきもの〜 all rights reserved.