恵林寺四脚門(通称赤門)、国の重要文化財

| すさまじきもの 〜歌枕★探訪〜 |

恵林寺四脚門(通称赤門)、国の重要文化財

| 現在の5千円札の肖像は樋口一葉。 明治期の女性小説家である。 代表作「たけくらべ」は伊勢物語の筒井筒を題材にしたもので、お気に入りの小説だ。 そんな樋口一葉の両親は甲州出身のため、しばしば一葉の作品は甲州が舞台となって登場する。 一葉23歳の時の小説「ゆく雲」の主人公は甲州出身。「ゆく雲」の冒頭部分に甲州の名所旧跡が列挙されている。ただし良い意味ではなく、甲州の名所はショボいということを伝えている。

恵林寺の桜も、馬車や人力車に揺られていくほどではないと断じている。 まあ、多分それは正しかったのだろう。 恵林寺は鎌倉時代の創建。応仁の乱で一時廃れたが、戦国時代に武田氏の菩提寺となり再興。武田信玄の死後、長男勝頼は盛大な葬儀を執り行った。 しかし武田勝頼は武運拙く、天目山で一族が滅亡。 武田氏を滅ぼした織田軍勢は恵林寺を焼き討ちにした。 三門に追い詰められた住職の快川和尚の振舞いは圧巻である。 |

| 安禅必ずしも山水を須いず、心頭を滅却すれば火も自ら涼し | 快川和尚 |

| の句を大喝一声し、弟子と共に炎に包まれたとか。 (安禅不必須山水 滅却心頭火自涼)  これが現在の三門。実にバランスの良い造りである。  三門の右手に「安禅不必須山水 滅却心頭火自涼」を刻んだ石碑、三門の柱にも同じ文言が書き付けられている。 いやはや感動の訪問であった。もうこれで帰ってもいいかなと思った。 恵林寺には、ほかにも快川和尚と武田信玄のエピソードがある。 ごく簡単にまとめると、 ・信玄が恵林寺の近くを通ったときに、 ・恵林寺の快川和尚からちょっと寄りませんかとの誘いがあったが、 ・信玄は、次の戦いが終わったらお訪ねしますと答えたものの、 ・さらに快川和尚から「両袖の桜」が見頃だと重ねて誘いがあり、 ・信玄は、ここまで言われて断ったら野暮だと思い、恵林寺に立ち寄った。 そして恵林寺での花見の宴で詠んだ歌 |

| 誘はすはくやしからまし桜花 さねこん頃は雪のふる寺 | 武田信玄 |

| お誘いがなかったらさぞ心残りであったろう。やってこなければ 桜花は雪の降るように散りすぎていたであろうから 「甲陽軍艦」(ちくま学芸文庫) |

|

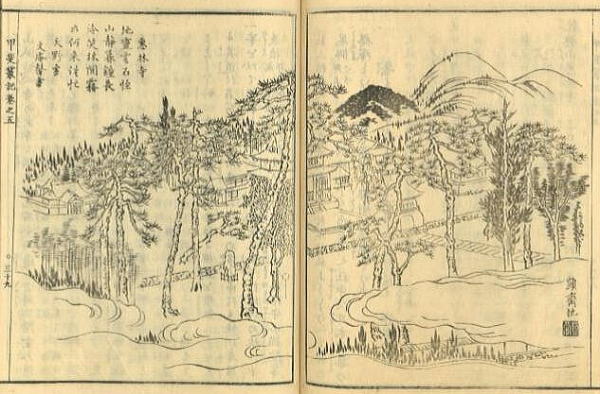

| 武田信玄が即興でこんな歌を詠むとは、まさに文武共に優れていたのだろう。 さて、恵林寺は江戸時代の甲斐八景にも選ばれている。 |

| 静かなる夕の鐘の声聞きてみれば心の池もにごらず | 外山光顕(甲斐八景) | |

| 恵林寺の門の長道二側に栗の並木は落葉せりけり | 伊藤左千夫 |