日本三景の一つ、松島。その松島と並び称される景勝地であった象潟は、松尾芭蕉の奥の細道にも「松島は笑ふが如く、象潟は ・・・と、ここまで書いてその後が続かない。 いろいろ考えたり、資料を見たりするのだが、どうも文章が進まない。 とりあえず地元のにかほ市のホームページの案内文を転載する。

歴史をさかのぼると、 紀元前466年に鳥海山が噴火し山体崩壊が起こり、流れ山が日本海まで流れ込み、多くの小島ができた。 その後に砂洲が発達し、内側に潟湖ができあがり、潟湖に小島が浮かぶような地形となった。 松の木が生えた多くの小島が内海に広がる風景は、「九十九島、八十八潟」と呼ばれ、風流の勝地となった。 平安時代中期に能因法師が象潟にやってきた。 |

| 世の中はかくても経けり象潟の海士の苫屋をわが宿にして | 能因法師 |

| 能因法師はこの有名な歌を詠み、そしてなんと、象潟の景色が気に入ったのかこの地に3年間も住んだそうだ。 鎌倉時代初期に、西行が象潟を訪れた。そして次の歌。 |

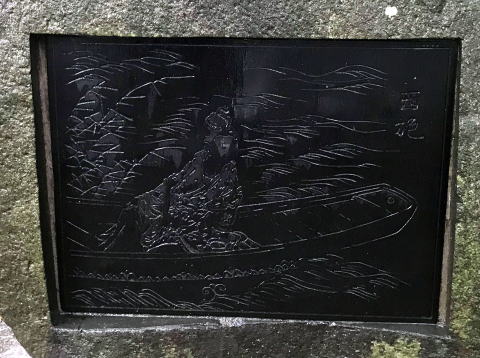

| きさかたの桜は浪にうづもれて花の上こぐあまのつり舟 | 西行 |

| 象潟の水面に散り広がる桜の花びらの上で舟を漕ぐというもの。 そして江戸時代、能因法師と西行に憧れてやってきたのが松尾芭蕉。 舟で島巡りに出掛け、真っ先に着いたのが能因法師が3年間隠棲していた能因島。その次は西行ゆかりの桜の老木を見学。 芭蕉は象潟の風景を、憂いに沈んだ美女の面影に似ているとし、 |

| 象潟や 雨に西施が ねぶの花 | 松尾芭蕉 |

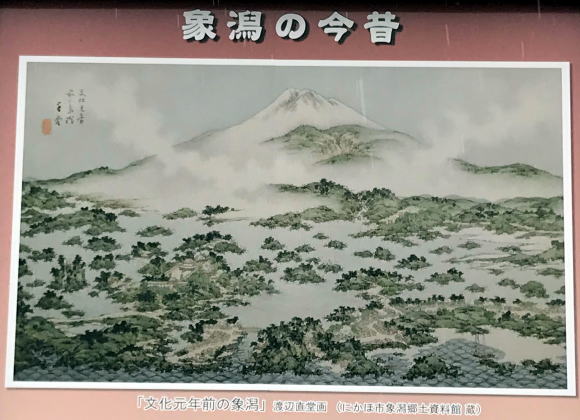

| と詠んだ。 その頃の象潟の様子を描いた絵図が、JR象潟駅の案内板にあった。 |

| 孤峰として悠然と裾野を広げる鳥海山を背景として、九十九島・八十八潟が広がる。江戸時代の紀行家である菅江真澄は「春来れば白桜の花影をうるおし、青松翠陰を落とす。佳興殊に甚だし。」「其の好景、東溟の松島と相い表裏す」(出羽日記)と記している。 う〜ん、たしかに松島に匹敵する絶景である。 ところが1804年に象潟地震が起こり、象潟は隆起して陸地化してしまった。水田が広がる中にかつての小島が点在する現在の光景になった。 明治時代に象潟を訪れた正岡子規は、「象潟は昔の姿にあらず、塩越の松はいかがしたりけん。」(はて知らずの記)と嘆き悲しんだ。 2018年夏、私は能因法師、西行、松尾芭蕉、正岡子規らの足跡を訪ねる旅に出た。目的地は象潟。仙台空港からレンタカーで向かった。 その日は大雨警報が発令され、どしゃ降りであった。 |