そんな鴻臚館跡で、島原遊郭の跡地に行ってきた。 島原の東の門(大門)。 ここから島原へ入るときは愉快だったろう。  当時の建物が残る角屋。幕末に長州の久坂玄瑞が密議をした跡との石碑があった。  角屋の玄関  新選組の刀傷が残っているらしい。  角屋の風景  左が角屋。この道の突き当りに鴻臚館があったとのこと。  鴻臚館があった辺り  島原西門の跡  西門の隣に島原住吉神社 良縁の御利益があり「参拝者が夥しかった」という  東門(大門)、輪違屋(置屋)、角屋(揚屋)の三つが島原遊郭当時の面影を残すという。 まあ、それなりの京都観光地となっていた。 |

| 白梅や墨芳しき鴻臚館 | 与謝蕪村 |

「東鴻臚館址」碑の傍らに句碑

| 嶋原の 外も染るや 藍畠 | 服部嵐雪 |

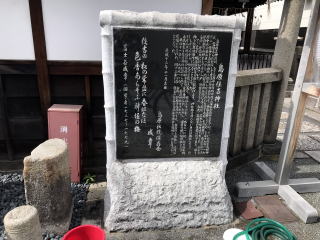

| 住吉の 松の常盤に 春はなほ 色香あらそふ 神垣の梅 | 富士谷成章 |

島原住吉神社の前に歌碑

「島原八景のうち、西口菜花」

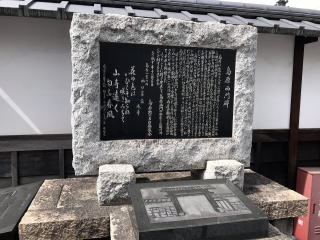

| 花の色は いひこそ知らね 咲きみちて 山寺遠く 匂ふ春風 | 富士谷成章 |

西門跡に歌碑

西門の前には菜の花が咲いていたようだ

「嶋原のでぐちのやなぎをみて」

| なつかしき やなぎのまゆの 春風に なびくほかげや さとの夕ぐれ | 太田垣蓮月 |

大門の前に歌碑

大門の前には今も柳が植えられていた。

| 宝暦のむかしの夢は見は見つれ 夜半の投節聴くよしもなし | 吉井勇 |

これの意味は分からない

それなりに楽しめました

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.