| 正式名は、「木嶋坐天照御魂神社」。 平安京遷都よりも以前にこの地に存在していた由緒深い神社。 通称は「蚕の社」。古代の渡来人の秦氏との関係が深く、秦氏が大和国へ持ち込んだ養蚕や機織りの技術にちなんだもの。(最寄り駅も「蚕ノ社駅」(嵐電)となっている) 巨木が生い茂る境内の社叢のなかに、珍しい三柱鳥居があり、その傍らから神泉が湧き出ていたようだ。(現在では泉は枯れているようだが、川筋は整備されている) 概観としては以上の通りである。 桜も散った4月中旬の或る日に訪問した。  社頭。住宅地のなかに鬱蒼とした森があって、それが蚕の杜。  木々に囲まれて拝殿があった。  本殿のまえには歴女なのか社ガールなのか、大勢の女性がいて、異常なほど熱心に観察していた。  そしてこれが三柱鳥居。三方向に鳥居が向いている。 そこらから泉が湧き出して、こちらに向かって、  そして、ここで水が溜まっていたようだ。 きちんと整備されているので、最近まで泉は湧いていたのかな?  これは社叢。  「かいこのやしろ」の石碑があった。 こんな木嶋神社を詠んだ歌 |

| あなしにはこのしまのみや白妙の雪にまがへる波は立つらん | 源俊頼 |

| 水もなく舟もかよはぬ木の嶋にいかでかあまのなまめかるらん | 拾遺和歌集 | |

| 金の御嶽は一天下 金剛蔵王釈迦弥勒 稲荷も八幡も木嶋も 人の参らぬ時ぞなき | 梁塵秘抄 | |

| 太秦の薬師がもとへ行く麿を しきりとどむる木嶋の神 | 梁塵秘抄 | |

| 三つ目の梁塵秘抄の歌について、木嶋神社は吉野の金峯山寺や伏見稲荷神社、岩清水八幡宮と並んで称され、人々が参拝しない時はない、と歌われている。 中世には、現在とは全く違う姿の木嶋神社があったのだろう。 |

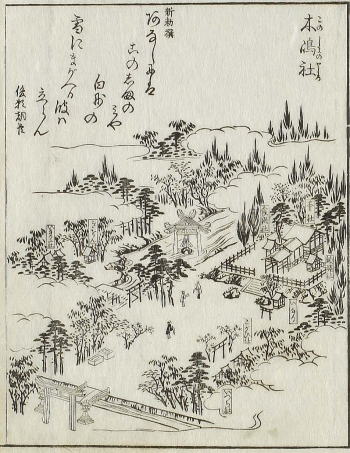

都名所図会「木嶋社」

(国際日本文化研究センター)

| 挿図には、三柱鳥居と、そこに流れる水が描かれている。 |

三柱鳥居について、原始キリスト教とのつながりを指摘する

意見もありましたが、年代的に無理があって、否定されてます。

copyright(C)2012 すさまじきもの 〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.