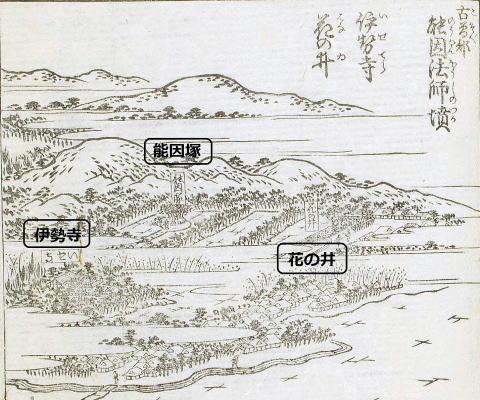

| 古典文学史上、能因法師は和歌の歌枕探究の第一人者といえる。 歌学書「能因歌枕」により全国的な歌枕の地のまとめを行い、また自ら歌枕の地への旅を敢行している。 そんな能因法師が居住していたのは摂津の古曽部。古曽部の周辺には能因法師の足跡がいろいろと残されている。 墓も古曽部にある。 そんな古曽部の町を歩いてきた。  昔ながらの細い道が入り組んだ町であった。  高槻駅方面。遠くの高いビルは関西大学高槻校舎。 最近できたのかな?  便利な場所なので、どんどん市街化してるようだ。  そして、この細い道が「能因法師塚道」  ずーと行くと、こんなかんじで小さな墳墓に行きつく。  これが「能因法師塚」。きっちりと整備されている。  違う角度からの写真。 真ん中の木が生い茂っているところが能因塚。  |

| 山里の春の夕暮れきてみれば入相の鐘に花ぞ散りける | 能因法師 |

| (私訳) 山里に春の夕暮れ時に来てみたら、 夕暮れの鐘の音とともに花も散ってしまった。 |

|

能因塚の傍らに歌碑あり

| たしか、この歌は能「道成寺」であったような。 桜満開のころに白拍子が現れて供養のために舞い、そのときに歌ったのがこれ。「山里を春の夕暮れきてみれば入相の鐘に花ぞ散りける」で、さいごは「花ぞ散りける 花ぞ散りける 花ぞ散りける」と三回繰り返すもの。 ただし、この歌の「入相の鐘」は道成寺のではなく、この近くの金龍寺という山寺(現在は廃寺)の鐘のことを指すらしい。 能因法師がここ古曽部に住んでいたときに、こんな歌も詠んでる。 |

| わがやどの梢の夏になるときは生駒の山ぞ見えずなりぬる | 能因法師(後拾遺) | |

| (私訳)庭の木々は夏になると茂ってきて、いつも見えている生駒山が見えない。 | ||