| 鞍馬山はビッグネームの歌枕である。 都に近く、多くの歌人が参拝していて多彩なエピソードが伝わっている。 いろいろと書くことが多いが、まずは基本的なところを摘記したい。 ・鞍馬山は京都市左京区鞍馬にある山で、標高584m ・古くから霊山として知られ、密教の山岳修験の場として栄えた ・770年、中腹に鞍馬寺が創建される、山号は鞍馬山 ・歌枕。別称は ・「暗し」「くらべる」に掛ける。また「桜花」「ほととぎす」「梅の花」「月」とともに詠まれる ・清少納言、菅原孝標の女、赤染衛門らが著書に鞍馬山参詣の様子を記す ・紫式部は源氏物語に「なにがし寺」として鞍馬山を登場させる ・源義経(幼名牛若丸)は夜に僧正ヶ谷で天狗に兵法を授けられる ・謡曲「鞍馬天狗」がある ・鞍馬の火祭は有名 ・あと、キーワードは「九十九折り」「 ・奥の院参道は西麓の貴船神社へ至るハイキングコースとなっている こんなところかな え〜、とりあえず鞍馬山、暗部山を詠んだ歌の紹介 |

| 秋の夜の月の光しあかければ くらぶの山も越えぬべらなり | 在原元方(古今和歌集) | |

| 梅の花匂ふ春べは暗部山 闇に越ゆれど |

紀貫之(古今和歌集) | |

| わがきつる方もしられずくらぶ山 木々のこのはのちるとまがふに | 藤原敏行(古今和歌集) | |

| わが恋にくらぶの山の桜花 まなく散るとも数はまさらじ | 坂上是則(古今和歌集) | |

| 君が |

後撰和歌集 | |

| すみぞめの鞍馬の山に入る人は たどるたどるも帰りきななむ | 後撰和歌集 | |

| 昔よりくらまの山といひけるは わがごと人も夜や越えけむ | 後撰和歌集 | |

| さつき闇鞍馬の山のほととぎす おぼつかなしや夜はのひとこゑ | 藤原清正 |

| 鞍馬山暗く越ゆればほととぎす かたらふこゑをそれと知らずや | 藤原清正 |

| おぼつかな鞍馬の山の道知らで 霞の中に惑ふ今日かな | 拾遺和歌集 | |

| すみなるる都の月のさやけきに なにか鞍馬の山は恋しき | 齋院中務(後拾遺和歌集) | |

| 鞍馬山木のしたかげの岩躑躅 ただこれのみやひかりなるらむ | 崇徳院 |

| ★ 源氏物語、第五帖 若紫 光源氏は熱病に罹った。 ある人から「北山になむ、なにがし寺といふ所」に素晴らしい修験僧がいるので治してもらったらと勧められた。 このなにがし寺というのが鞍馬寺のこと 「すこし立ち出でつつ見渡したまへば、高き所にて、ここかしこ、僧坊どもあらはに 見おろさるる、 ただこのつづら折の下に、同じ小柴なれど、 うるはしくし渡して、清げなる屋 ・・・ 」 光源氏は少し散歩に出掛けられた。高いところから見渡すと僧坊などが見渡すことが出来る。 そして、朝方になって、寺の勤行とともに滝の音が聞こえてきた |

| 吹きまよふ深山おろしに夢さめて涙もよほす滝の音かな | 光源氏(源氏物語) | |

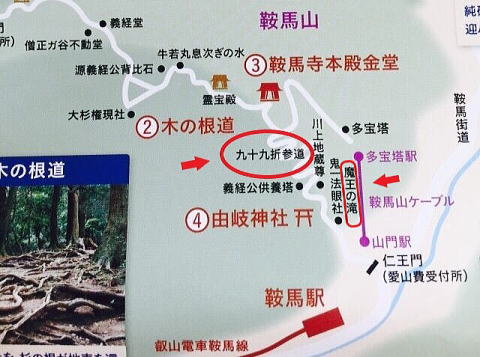

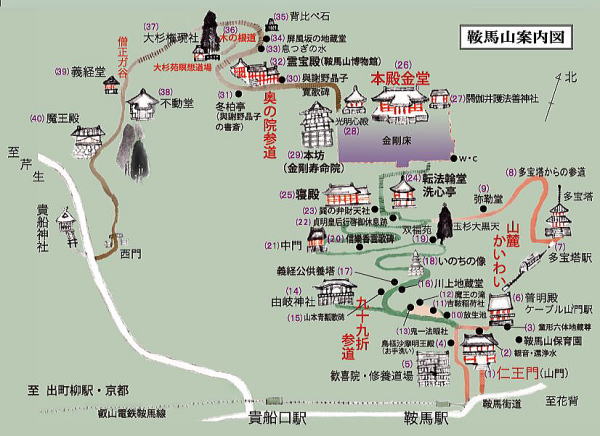

| 光源氏が聞いたのは、「涙の滝」の音 「涙の滝」は現在も魔王の滝の近くにあるという(写真無し)  ケーブルカーに乗らず、鞍馬寺へ歩いて行くには、九十九折りの坂道を上ることになる ★ 清少納言、枕草子 「近うて遠きもの、くらまのつづらをりといふ道」 九十九折りの歌、続く |

| うず桜のこる鞍馬のつづらをり行くかとみれば帰る春かな | 木下長嘯子(挙白集) | |

|

|

■ 現地訪問 出町柳駅から叡山電鉄鞍馬線に乗る  鞍馬駅にて下車  鞍馬の天狗のオブジェがあった  山門の仁王門からスタート  訪問したのは10月22日。ちょうど火祭りの当日だった 午前中だったので準備中だった

鞍馬寺から南方向を眺望  本殿金堂 人が立っている場所がパワースポットらしい  奥の院参道を行く 「義経公背比べ石」があった 源義経は背が低かったようだ |

| 何となく君にまたるるここちしていでし花野の夕月夜かな | 与謝野晶子 |

| 遮那王が背くらべ石を山に見てわが心なお朝日を待つかな | 与謝野寛 |

背比べ石の傍らに二首の歌碑

木の根道 地殻が難いので、木の根が土の中に伸びることができなかった 牛若丸もこの木の根道で兵法修行をしたとか 「八艘飛び」はここで習得したのかな |

| 下に這う鞍馬の山の木の根見よ 耐えたるものはかくのごときぞ | 与謝野寛 |

鹿がいた  義経堂  謡曲「鞍馬天狗」 「花咲かば、告げんと言ひし山里の、告げんと言ひし山里の、使いは来たり馬に鞍、鞍馬の山の  ここが僧正ヶ谷 鞍馬天狗が源義経に兵法を教えたところ

魔王殿 太古、護法魔王尊が降臨した磐坐・磐境として崇拝さ れてきた ここから坂道を延々と下りていくと西門があって、貴船神社に至る |

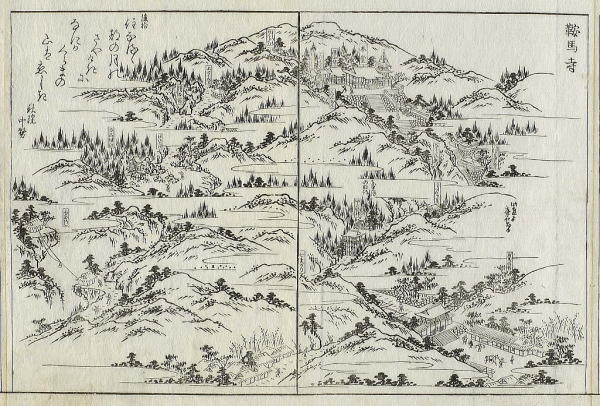

都名所図会 「鞍馬寺」

国際日本文化研究センター

| 鞍馬山が都の貴族に愛された理由は、 ①都から近いのに大自然 ②仏教信仰の拠点であり、僧坊で宿泊可能 ③鞍馬山は500メートル程度の標高だが、鞍馬寺は中腹にある (比叡山、愛宕山は山頂まで上る必要がある) 他の場所に比べて、お手軽に行けたのだろう |

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.