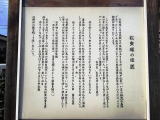

| 高校の同窓会が天王寺で開催された。 その前に時間があったので、チンチン電車で天王寺から二駅のところにある松虫に行ってきた。  チンチン電車松虫駅     やっぱりチンチン電車はいいね! さて、「松虫」についてはいろいろな伝説があるので、どういう風に書いていこうかと思っていたところ、上手くまとめられた案内板があったので転記する。

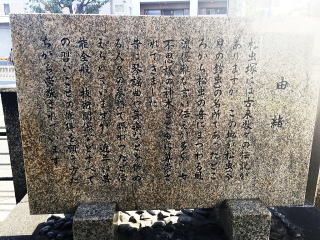

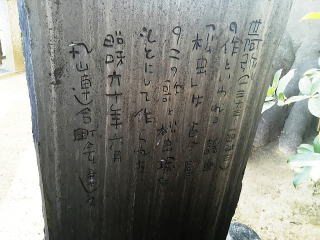

道の向いの巨木があるところが「松虫塚」。 この道は「松虫通り」という。  写真中央の巨木があるところ。 手前左の居酒屋も気になるところ。昼からオープンしていて中でみんなが飲んでいた。  こんなかんじ。 歩道部分まで占めている。   上記「秋の野に人まつ虫〜」の歌碑   せまい敷地の中に数多の石碑が並べられていた。  周辺は一般的な市街地で、阿倍野にも近い便利なところ。 チンチン電車が見える。 能の演目に「松虫」がある。 これは上記の伝説のうち、男二人のうち一人が草むらに入っていって死んだエピソードがもとになっている。生き残った方の男がのちに酒屋にやってきて、死んだ男を偲ぶというもので、死んだ男の亡霊も登場し、翌朝に消えていくが、そのあと松虫の音ばかりが寂しく残るという内容。 愛し合う(?)男同士の交歓とともに、酒がテーマとなっている。  最後の部分 「すはや難波の鐘も明方の。あさまにもなりぬべき.さらばよ友人名残の袖を。招く尾花のほのかに見えし。跡絶えて。草ぼうぼうたる朝の原の。草ぼうぼうたる朝の原。虫の音ばかりや。残るらん。虫の音ばかりや。残るらん。」 |