| ふ~ん。 待宵小侍従ってこんな人だったのか、知らなかった。 このページ作成に先立ち、WIKIPEDIAを読んでみた。 WIKIPEDIAより

と、どんなエピソードだったのか、WIKIPEDIAより

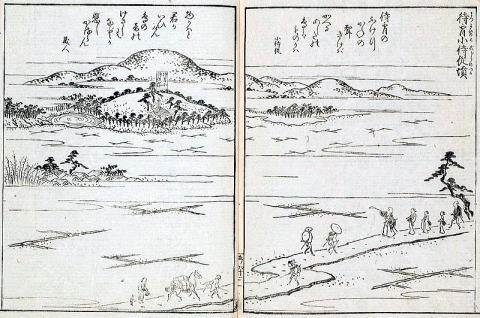

平家物語にこんなこと書いてあったとは! まったくおぼえてない。 とにかく、この待宵小侍従の墓があるというので行ってみた。 場所は地図の通り名神高速の隣。 もともと墓があった場所は名神高速建設で立ち退きとなり、この場所へ移されたとのこと。  すごい力作の案内板であった。  こっちの方が墓  これが顕彰碑 慶安3年 高槻藩主永井直清が建てたとのこと  「摂津名所図会」 左の上に待宵小侍従墓がある。 その前に池がある。 これがその池だろう。  待宵小侍従墓から南方向 こんな待宵小侍従を偲んで詠んだ歌がある。 |

| 今もなほありし昔の待宵もふけ行く鐘の音に聞きつつ | 烏丸光広卿 |

| |

WIKIPEDIAを読んでみると、上記の他にも待宵小侍従に関する

いろんなエピソードが載っていたので、また見てください。