|

| すさまじきもの 〜歌枕★探訪〜 |

|

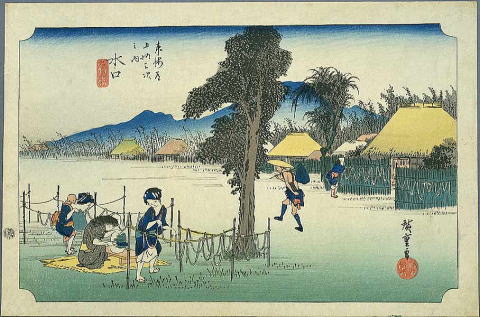

| 水口宿は東海道五十三次の50番目の宿場町。 近年まであまり開発もされずにきたからか、今でも古い街並みが残る。 この宿場町の特徴は、東海道の道筋が三筋に分かれてまた合流すること。 上の地図をご覧いただきたい。 京から下ってきた東海道は左上の線路を渡ったところから三筋に分れ宿場町を通過し、右下でまた一本に集約されていく。実に不思議というか見事である。 私はかつて東海道を徒歩で歩いてきたが、こんな形状の宿場町は見たことがない。大規模な宿場町は、一本道の長さが伸びていくもの。藤枝宿などは4〜5キロくらい延々と宿場町が続いていた。 もし子供だったら、 オレは右の道を行くわ、おまえは左の道を行けや、どっちが速いか競争や! ってことになるのが必定。 え〜と、この水口宿は実に地味な宿場町で、道の三筋分岐ぐらいしか書くことがないというのも事実。 名物が 東海道五十三次「水口宿」(歌川広重) Wikipedia  広重の浮世絵も水口宿の図案として干瓢の天干しを採用。 実に地味なモチーフとなっている。 そんな地味な水口宿を詠んだ歌を紹介 |

| 月影もこほれる水のみなくちに同じ宿かる夜半のさむけさ | 足利義持(室町殿伊勢参宮記) | |

| をしめおしむ身さへ骨さへみなくちて残るは里の名のみならずや | 沢庵和尚 |

| 水口を縄代にみし近江路をかへれば霜のおくて田(奥手田)となる | 小堀政一(東海道紀行) | |

| あひやどり誰をさそひて水口の里に蛙の諸声に啼 | 西川嘉長 |

■現地訪問 三筋に分かれるところ、からくり時計があった  真ん中の東海道の本筋を歩いた  合流するところ  東見附跡 |