遊女宮城墓、神崎の北一丁許、田圃の中にあり。『摂津名所図会』

現在は公園の一角に史跡として整備されている。

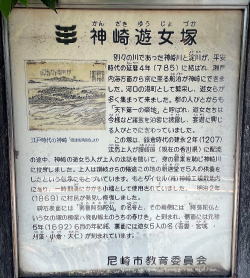

現地の案内板を転記

神崎遊女塚

別々の川であった神崎川と淀川が平安時代の延暦4年(785)に結ばれ、瀬戸内海方面から京に至る船泊が神崎にできました。河口の港町として繁栄し、遊女らが多く集まってきました。都の人々からも「天下第一の楽地」と呼ばれ、遊女たちは今様など諸芸を泊客に披露し、宴遊に興じる人々で賑わっていました。

この塚は、鎌倉時代の建永2年(1207)法然上人が讃岐国(現在の香川県)に配流の途中、神崎の遊女5人が上人の法話を聞いて、身の罪業を恥じ神崎川に投身しました。上人は讃岐からの帰途この地の釈迦堂で5人の供養をしたという伝承にもとづいています。もとダイセル(株)神崎工場敷地内にあり、一時期溝に架かる小橋として使用されていました。明治2年(1869)に村民が発見し修復しました。

碑石表面には「南無阿弥陀仏」の名号と、その両側には「弥陀仏と遊女墳も極楽の発心報士(土)の内の春けき」と刻まれ、側面には元禄5年(1692)6月の年紀銘、裏面には遊女5人の名(吾妻・宮城・苅藻・小倉・大仁)が刻まれています。

尼崎市教育委員会

|

一方で、もう一つの伝承がある。

播磨国の書写山の性空上人が結縁経の供養をした際、人々からお布施を受け取りながら、遊女からの布施だけを受け取らなかったもの。

これに対し「仏は遊女も救ってくれると聞いてます」とやり返したのが冒頭の歌。

作者は遊女の宮城。

なんとこの歌は後拾遺和歌集という勅撰和歌集に入集されている。

【現地訪問】

遊女塚

桃ヶ江公園の一角にある

かつて小橋として使用されていた石碑

|