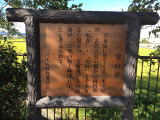

| 三宅はもともと「屯倉」と書いて、古代天皇の稲作の倉庫の意味につながるらしく、奈良県三宅町もそれなりの由緒がある町だそうだ。 現地の案内板はいろいろと充実した内容であった。 まとめきれないので、項目別に羅列してみる。 【太子道】

現在の三宅町内を太子道が通る。  三宅町中心部を南北に通る  その昔、聖徳太子がこの道を通って斑鳩の里へ向かったらしい。 【あざさ】(植物)

三宅町に「あざさ」が保存されていた。   ほぼ興味なし 【三宅の原】

三宅町の周りは広大な農地が広がっていた。 太古の昔から変わってないのだろう。 こんなかんじ    三宅の西端に飛鳥川が流れている。 天井川となっていた。 こんな三宅について詠んだ万葉歌が残っている。 この中に、上記の三つのキーワードが詠い込まれている。 |

| うちひさつ 三宅の原ゆ 直土(ひたつち)に 足踏み貫き 夏草を 腰になづみ いかなるや 人の児故そ 通はすも我子(あご) うべなうべな 母は知らじ うべなうべな 父は知らじ 蜷(みな)の腸(わた) か黒き髪に 真木綿(まゆふ)もち あざさ結ひ垂れ 大和の 黄楊(つげ)の小櫛を 抑へ刺す うらぐはし児 それそ我が妻 | 万葉集 | |

反歌

| 父母に 知らせぬ児故 三宅道(みやけぢ)の 夏野の草を なづみ来るかも | 万葉集 | |

| 父母に知らせていない、可愛い娘のために、私は三宅道の 夏野の草に難渋して来たことよ。(現地の案内板) |

||

奈良県三宅町伴堂466に歌碑

(長歌、反歌とも)

| 三宅町の中心部の一角(三宅町伴堂466)に万葉歌碑や案内板、「あさざ」の池とかが設置されているのだが、同所にこんなのがあった。 |