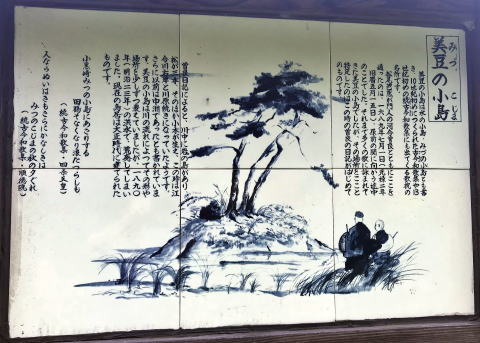

| 美豆の小島は水の小島、みづの小島とも書き、10世紀初めにつくられた古今和歌集や13世紀初めの続古今和歌集にも出てくる歌枕の名所です。 松尾芭蕉が門人の河合曽良とともにここを通ったのは、一六八九年七月一日(元禄二年 旧暦五月一五日)、尿前の関に向かう途中のことでした。それまで多くの歌に詠まれてきた美豆の小島でしたが、その場所をここと特定したのはこの時の曽良の日記がはじめてのものです。 曽良日記によると、川中に岩の島があり、松が三本、そのほか小木が生え、この時は江合川右岸と川原続きになっていたようです。さらに以前は中洲であったとも書かれています。美豆の小島は川の流れによってその形や場所を少しずつ変えていましたが、一八九〇年(明治二三年)の洪水で、荒廃してしまいました。現在の鳥居は大正時代に建てられたものです。  |

| 小黒崎みつの小島にあさりする田鶴ぞなくなり波たつらしも | 四条天皇(続古今和歌集) | |

| 人ならぬ岩木もさすが恋しきは美豆の小島の秋の夕暮れ | 順徳院(続古今和歌集) | |

| 宮城県大崎市の江合川。 この中洲にある小島が平安時代以来の歌枕の美豆の小島である。 川の中州なので洪水によって流されたりした歴史がある。 現在では地元の支援により史跡として復旧され、鳥居が設置され小高い岩に松が植えられているそうだ。 実は2018年夏の東北旅行の際に、美豆の小島を訪ねたのだが、駐車場に車を停めて、美豆の小島を探したものの、よく分からなかった。草むらが生い茂る中を探し回るパワーもなく、結局断念して帰ってきたもの。 これが駐車場からの風景  これも  川の中州に史跡が整備されているとのこと。 ⅰPHONEのパノラマ撮影 |

| をぐろ崎みつのこじまの人ならば都のつとにいざといはましを | 古今和歌集 | |

美豆の小島の駐車場横に歌碑

| この歌は伊勢物語の「姉歯の松」の歌とまったく同じ。 もし美豆の小島が人であったら、都へ連れて帰りたい云々、という意味。 「をぐろ崎」は近くの山で、これも歌枕。(「小黒埼」の項を参照) まあ、惜しむらくは、せっかく松尾芭蕉が美豆の小島を見学していながら、なにも発句していないこと。曽良も詠んでいない。 「おくのほそ道」の本文では、 小黒崎・みづの小嶋を過て、なるごの湯より尿前の関にかゝりて、出羽の国に越んとす。」 と、単に通過したことになっているが、曽良日記では、 「川中ニ岩島ニ松三本、其外小木生テ有。水ノ小島也。」 中州に岩があって、松が三本、小さな木も生えているのが美豆の小島であると書いている。 もしも芭蕉がなにか詠んでいたら、まったく異なる現在の姿があったかもしれない。 |

川原には草が生えすぎていました。

冬とかに行ったら、美豆の小島はすぐに

見つかると思います。

copyright(C)2012 すさまじきもの ~「歌枕」ゆかりの地☆探訪~ all rights reserved.