島崎藤村の「夜明け前」(第二部) 「木曽の寝覚で昼、とはよく言われる。半蔵等のように福島から立って来たものでも、あるいは西の方面からやって来るものでも、昼食の時を寝覚に送ろうとして道を急ぐことは、木曽路を踏んで見るもののひとしく経験するところである。そこに名物の蕎麦がある」 木曽路を旅する人は、寝覚の床にある名物の蕎麦を昼に食べようと道を急いだらしい。 主人公の半蔵は木曽福島からの出発が遅れたので、蕎麦屋に着いたとき、他の客は食事を終わりかけていた。 なんと、半蔵の知人の中津川の景蔵も同じ蕎麦屋で昼飯を食べていた。 「半蔵は福島の立ち方がおそかったから、そこへ着いて足を休めやうと思ふ頃には、そろそろ食事を終わって出発するやうな伊勢参宮の講中もある。黒の半合羽を着たまま奥の方に腰掛け、膳を前にして、供の男を相手にしきりに箸を動かしてゐる客もいる。その人が中津川の景蔵だった。」 長野山梨方面への旅を前に、島崎藤村の「夜明け前」を読んだ。単純な感想として、トルストイに匹敵する内容だと思った。読んでいて退屈なことと、深い命題が奥底にあること。 主人公の半蔵が寝覚で食べた蕎麦が気になったが、現地到着が朝8時半だったので諦めた。 しかしながら今になって思うのは、時間をずらしてでも無理に食べれば良かったと(開店時間は10時30分)。本当に悔やんでしまう。いつか再訪することがあるのかな。

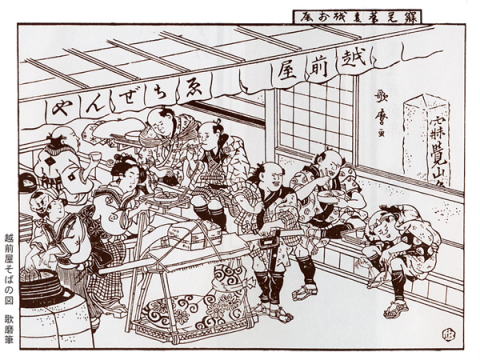

これが越前屋そば店。 現在は国道沿いに店舗を構えるが、昔は山側を通る中山道沿いに店を出していた。旧店舗は現在保存されているそうだ。 越前屋の蕎麦を詠んだ歌(狂歌) |

||||

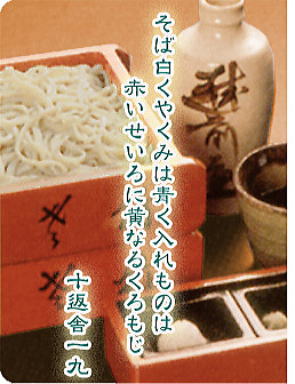

| そば白くやくみは青く入れものは 赤いせいろに黄なるくろもじ | 十返舎一九 |

越前屋そば店のホームページより

|

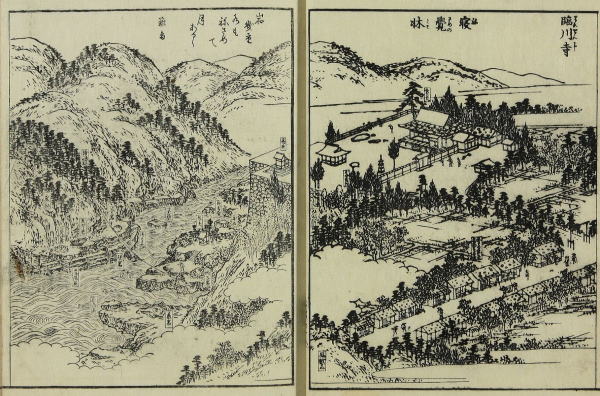

さて、寝覚の床とは浦島伝説に基づくもの 超簡単に記すと、 ・竜宮城で三年間すごした浦島太郎は此の地で夢から覚めた ・そして目を覚ました岩床を「寝覚の床」というようになった ・浦島太郎は岩の上から釣りをして過ごした ・釣り竿は寝覚の床の崖の上にある臨川寺に保存されているとか ・花崗岩の巨石が織りなす奇観は国の名勝に指定 ■では現地へ訪問  浦島伝説が伝わる臨川寺へ  拝観料は200円 臨川寺から寝覚の床に下りる階段がある  臨川寺から寝覚の床を望む 手前はJR中央西線 この高低差を下りてまた登ってくるて大変やなと思った |

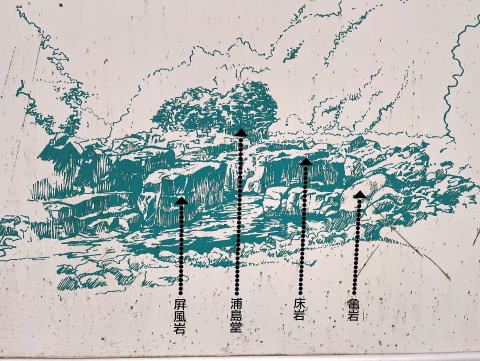

| 広角モードで撮影 いや〜素晴らしい!  これが寝覚の床  現地の案内板より 実は「寝覚の床」を詠んだ歌はたくさん残っているが、それは一般的な歌語である「寝覚」と、それと関連深い「床」の熟語を用いたものであって、とくに木曽路の名勝の「寝覚の床」を詠んだものでない歌が大半。 秋の夜中に、目を覚まして、鹿や松虫などの鳴く声を聞いた、京の都の郊外で、というパターン。 そんな中、本当に木曽路の寝覚の床を詠んだ歌を集めてみた。 |

| 山里は寝覚の床のさびしきに たへず音なふ滝枕か那 | 細川幽斉 |

| 老の身に思ひをそえて行道の 寝覚の床の夢もうらめし | 小倉実起 |

| 谷川の音には夢も結ばじを 寝覚の床と誰が名つくらん | 近衛家照 |

| 岩の松ひびきは波にたちはかり 旅の寝覚の床ぞ淋しき | 貝原益軒 |

| 浦島もかゝるけしきの寝覚には 小便よりもつりやたれけん | 十返舎一九 |

| 七とせの あとおやおもう たれか又 ねさめの床の 雨のよすがら | 木曽八景 | |

| ひる顔に ひる寝せふのも 床の山 | 松尾芭蕉 |

| 浦しまのよはいものべよ法の師は ここに寝覚の床をうつして | 綾小路有長 |

| おべんたうを 食べて洗って 寝覚の床で | 種田山頭火 |

*********

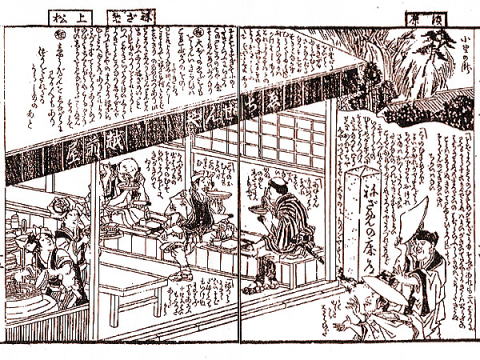

木曽路名所図会「臨川寺、寝覚床」 (早稲田大学図書館)

タモリが泣いて喜びそうな場所でした

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.