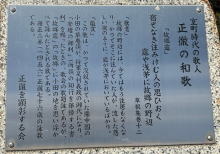

| 正徹(しょうてつ)は、室町時代中期の臨済宗の歌僧。 備中国小田庄の神戸山城主小松康清の子。 若くして冷泉為尹、今川了俊に歌を学び、冷泉家の歌風を継承する。 京洛歌壇での地位は漸進して上がり、室町時代を代表する歌人となった。 そんな正徹を出身地の『矢掛町史』では「藤原定家の再来といわれている正徹は、矢掛の生んだ中世における大歌人である」と最大限の賞賛をしている。 けれども正徹の知名度は低く、地味である。地元の岡山県でもほとんど知られていないだろう。 そこで、正徹の出身地の矢掛町小田地区では、「正徹を顕彰する会」が結成され、井原鉄道小田駅の駅前広場に顕彰碑などが立てられた。 【現地訪問】 小田駅南側  立派な史跡が整備されていた。  「正徹生誕の地」碑 地味である  小田駅、駅舎は立派であった  井原鉄道の列車 正徹の歌 |

故郷露

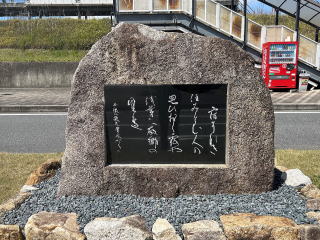

| 宿ぞなき住みけむ人の思ひおく 露や浅茅に故郷の野辺 | 正徹 |

小田駅前に歌碑

| 「正徹を顕彰する会」の解説を転記する 「歌意」 故郷の野辺には、今ではもう住居もなくなり、かつてそこに住んでいた人が、流した悲しい涙のように、露が浅茅においているばかり。 「観賞」 この歌は、かつて没収されていた備中国の小田の草庵領が、将軍足利義政の御代になり、「安堵の御判(所領の知行を保障する書判)を賜ったときの、歌会の歌題詠であるが、「故郷露」の「故郷」に小田の地を思い浮かべて詠んだとされる歌である。 康正二年(一四五六)正徹七十六歳の詠歌である。  こんな小田の地であるが、中世以来、小田を詠んだ歌はそれなりに残っている |

| 年経たる小田の郡に刈る稲の 秋は雲とも見ゆるなりけり | 藤原家経(大嘗会和歌集) | |

永承元年、1046年

| 春くればなはしろ水をまかすとてをだのさとびといとなかりけり | 永保三年篤子内親王家侍所歌合 | |

永保三年は西暦1083年

| 有明の月に夜ふけて出でたれば 小田の渡りに雁ぞなくなる | 弓削嘉言(歌枕名寄) | |

現在、小田川に渡し跡が残っているらしい

| 床の上に置く露消えて程もなくよそに鳴子の小田の秋風 | 小田康清 |

足利幕臣床上小松秀清が小田庄を治める

子の康清が「小田」の姓を名乗った

| 長雨にてる日の本のてらざれば小田にみのらぬいねをいうなり | 小田元家 |

| 1595年、毛利氏の都合で安芸の国へ転封を命ぜられた七代目元家は、初代秀清からの200年の土地を召し上げられた無念の思いを、歌に託して父祖の地を去ったという。 『笠岡市史』 |

| 五月雨を思ひのまゝにせき入て小田のますら男 さなへ取る也 | 上田秋声 |

「さなへ」は稲の苗のこと

| 今となっては田舎であるが、昔は山陽道も通っていて、メジャーな土地だったのだろう |

小田駅前にあった『小田みどころマップ』

「小田の渡り跡」ぐらいしか行きたいところはなかった

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.