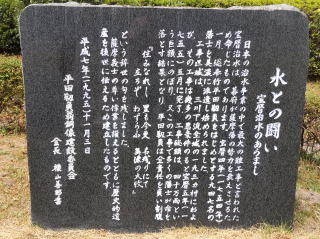

| 住みなれし里も今更名残りにて立ちぞわずらふ美濃の大牧 | 平田靱負 |

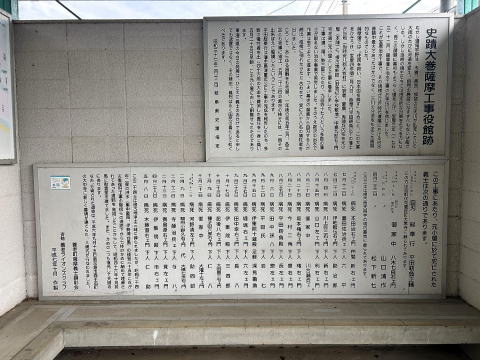

大巻薩摩工事役館跡に歌碑

| 「宝暦治水」って昔、学校で習ったような。 現地の説明板を転記する

養老山地と濃尾平野の境界にある活断層は、その西側が隆起し、東側が沈下する。 この地殻変動により濃尾平野は、東側よりも西側が低い傾斜した地形となっている。 このため木曽三川は、東側の木曽川の水は真ん中の長良川に流れ込み、長良川の水は揖斐川に流れ込み、三川合流部分では毎年水害が多発していたものを、三川がそれぞれに分流して海に注ぐよう堤防を築いたもの。 ■ 現地訪問  大巻薩摩工事役館跡の史跡 かなり立派なものであった  平田靱負の銅像  となりに少し小型の平田靱負の銅像があった  鹿児島県の木「かいこうず」と養老町の木「つげ」が並んで植えられていた  ちょうど藤の花が開花する時期であった  「宝暦薩摩治水工事顕彰供養堂」  現地にあった説明板  これも  亡くなった人の名前  現地周辺案内図  桜島のレリーフがあった  史跡の前の「薩摩花壇」  平田靱負が現地の地名になっている 岐阜県海津市「平田」 道の駅「クレール平田」へ訪問  こんなかんじ ( 岐阜県海津市平田町野寺2357−2) |

国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所のホームページは

なにかと興味深い、見応えのある内容でした

copyright(C)2012 すさまじきもの~「歌枕」ゆかりの地☆探訪~ all rights reserved.