| 「歌枕歌ことば辞典」(笠間書院)によると、大内山とは、①宮中のこと、②仁和寺の裏山の御室山、とある。 そして、仁和寺に隠棲していた宇多法皇を訪ねた藤原兼輔の次の歌は、両方の意味を掛けているとの解説があった。 |

| 白雲の九重に立つ峰なれば大内山といふにぞありける | 藤原兼輔(大和物語) | |

大内山は仁和寺の山号であり、、仁和寺の背後の山とのことなので、仁和寺に行けばすぐに分かると思ったのだが・・・ 仁和寺の仁王門を入ったところから大内山を望んだ。 ところが、背後の山はなんとも言えない形をしていて、なんだかよく分からない。 【拡大写真】  二上山のように二つのピークがあり、その真ん中にも背後から山頂が覗いている。右手の山の方が少し高く見えるのだが。 いったい大内山はどれなのか。 結局、疑問は解けないまま、家に帰った。 その後、自宅でネットで調べていくと、世の中には同じような疑問を抱いている人がいて、しかも深く考察し、完璧な結論を見出しているホームページを発見。

「きょうのまなざし」の中の、「京都 大内山」のページ http://www.kyotocity.net/diary/2016/0923-ouchisan-omuroyama/ このホームページの説明によると、大内山は左の山とのこと。 右の山が手前にあるから高く見えるそうだ。 とても興味深い内容になっているので、ぜひご覧いただきたい。 |

つまり、こちらの山が

大内山の写真をもう一枚  |

| 仁和寺は昔から桜の名所だった。 仁和寺の桜は御室桜といって背の低い遅咲きという特徴がある。 「わたしゃお多福 御室の桜 鼻が低ても 人が好く」という俚謡があり、御室桜は低木なので花の位置が低いことと、鼻が低いことを掛けていて、人々から愛されていたようだ。 仁和寺に訪問したのは4月の下旬のこと。 いくら遅咲きの御室桜であってもすでに葉桜になっていた。  御室桜 桜園は国の名勝に指定されているとか 【仁和寺の境内】  入り口の二王門を、内側から撮影 正面の写真がなかったが、なぜ撮らなかったのだろう  中門  中門から二王門を振り返る  参道を進む  参道の突き当たりに金堂がある  金堂は国宝  鐘楼、重要文化財  五重塔も重要文化財  近くの小学校は「御室小学校」 「兼好法師旧跡」の石碑があった  電気機器メーカーのオムロンは御室で発祥 「オムロン発祥の地」の石碑があった 仁和寺と御室を呼んだ歌 |

| 神さびていはふ御室の年ふりてなほ木綿かくる松の白雪 | 藤原定家 |

仁和寺の御室にて、山家閑居見雪といふことをよませ給ひけるに

| 降りつもる雪を友にて春までは日を送るべきみ山べの里 | 西行 |

| 仁和寺や足もとよりぞ花の雲 | 春泥 |

| ねぶたさの春は御室の花よりぞ | 蕪村 |

| 松の実や楓の花や仁和寺の夏なほ若し山ほととぎす | 若山牧水 |

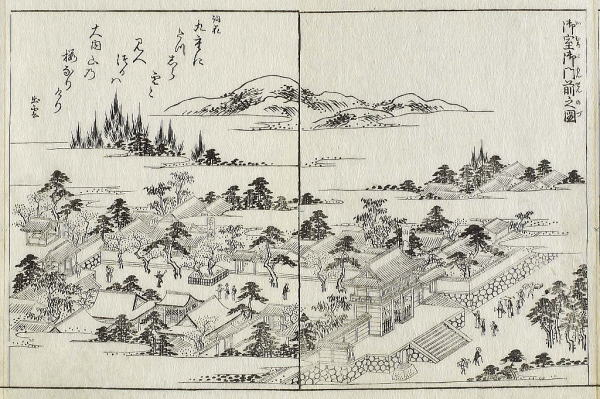

都名所図会 「御室御門前之図」

「国際日本文化研究センター」

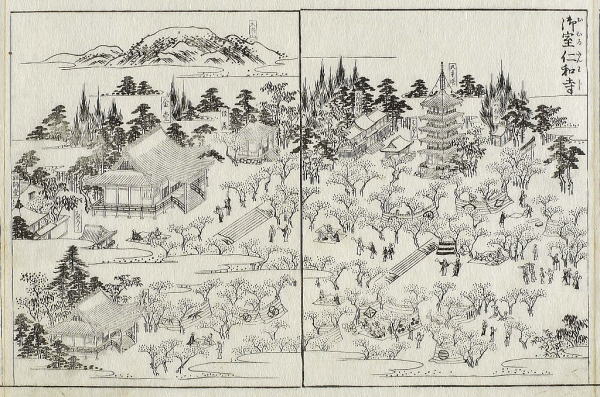

都名所図会 「御室仁和寺」

「国際日本文化研究センター」

左上の山が大内山

*********

大内山はハイキングコースになっているそうです

copyright(C)2012 すさまじきもの ~「歌枕」ゆかりの地☆探訪~ all rights reserved.