| 地図でマークしたところ、東から 東求女塚古墳 (智奴壮士の墓) 神戸市東灘区住吉宮町1 処女塚古墳 (菟原処女の墓) 神戸市東灘区御影塚町2-10 西求女塚古墳 (菟原壮士の墓) 神戸市灘区都通3-1 現在では三つとも公園になっている。 それぞれ、元々は100メートル弱の前方後円墳だったらしく、近代に入り発掘調査されている。 古代は大阪湾を渡る船からこの三基の前方後円墳が並んで見えたとのことで、それはそれで壮観だったろう。 その伝説の三つの墓を巡ってきた。 【東処女塚古墳】  保育園の隣りの公園にあった。  円形に盛り土がされていた。これはその上。  「求女塚之碑」があった。  こんなかんじ。 ここは和泉出身の「智奴壮士」(ちぬおとこ)の墓。 【処女塚古墳】(菟原処女の墓)  「史跡處女塚古墳」の碑が入口にあった。  階段を上ったところ。さらに階段があった。  さらに階段を上ったところ。 古墳の後円部の丘墳部分かな。 何もなかった。  古墳の周り。 それなりに立派であった。  ここは処女塚公園といっても、子供が遊ぶような遊戯設備はなかった。 このなかに歌碑があった |

| いにしへの 信太壮士の 妻どひし 莵原娘子の 奥城ぞこれ | 田辺福麻呂(万葉集) | |

| 昔の菟原壮士が求愛した菟原処女の墓です、これは。 | ||

処女塚古墳の敷地内に歌碑

じつはこの歌碑の歌は長歌に対する反歌であり、

最初の長歌は下記の通り。

| 古(いにしへ)の ますら壮士(をとこ)の 相競ひ 妻問ひしけむ 葦屋(あしのや)の 菟原娘子(うなひをとめ)の 奥城(おくつき)を 我が立ち見れば 長き世の 語りにしつつ 後人(のちひと)の 偲ひにせむと 玉桙の 道の辺近く 岩構へ 造れる塚を 天雲の 退部(そくへ)の極み この道を 行く人ごとに 行き寄りて い立ち嘆かひ ある人は 哭(ね)にも泣きつつ 語り継ぎ 偲ひ継ぎくる娘子らが 奥城処 我れさへに 見れば悲しも 古へ思へば | 田辺福麻呂(万葉集) | |

反歌がもう一つあった。

| 語り継ぐ からにもここだ 恋しきを ただ目に見けむ いにしへ壮士 | 田辺福麻呂(万葉集) | |

住所は「御影塚町」

『塚町』とは古墳のある町のことかな

【西求女塚古墳】  「求女公園」 子供の遊び場の中にあった。   緩い坂になっていて、こんな感じになっている。  丘墳部分。なにもなかった。  「史跡西求女塚古墳」の碑 少し古いタイプの一般的な公園であった。 いろいろ書きたいことはあるけど、くどくどしいので、最後に歌の紹介 |

| 葦原の 菟原処女の 八歳子の 片生ひの時ゆ 小放りに 髪たくまでに 並び居る 家にも見えず 虚木綿の 隠りて居れば 見てしかと いぶせむ時の 垣ほなす 人の問ふ時 千沼壮士 菟原壮士の 廬屋焼き すすし競ひ 相よばひ しける時には 焼き太刀の 手かみ押しねり 白真弓 靫取り負ひて 水に入り 火にも入らむと 立ち向かひ 競ひし時に 我妹子が 母に語らく 倭文たまき 賤しき我が故 ますらをの 争ふ見れば 生けりとも 逢ふべくあれや ししくしろ 黄泉に待つたむと 隠り沼の 下延へ置きて うち嘆き 妹が去ぬれば 千沼壮士 その夜夢に見 取り続き 追ひ行きければ 後れたる 菟原壮士い 天仰ぎ叫びおらび 地を踏み きかみたけびて もころ男に 負けてはあらじと 掛け佩きの 小太刀取り佩き ところづら 尋め行ければ 親族どち い行き集まり 永き代に 標にせむと 遠き代に 語り継がむと 処女墓 中に造り置き 壮士墓このもかのもに 造り置ける故縁聞きて 知らねども 新喪のごとも 音泣きつるかも | 高橋虫麻呂 | 万葉集 |

| 芦屋の 菟原娘子の 奥城を 行き来と見れば 哭のみし泣かゆ | 高橋虫麻呂 | 万葉集 |

| 墓の上の 木の枝靡けり 聞きしごと 茅渟壮士にし 寄りにけらしも | 高橋虫麻呂 | 万葉集 |

能の「求塚」は高橋虫麻呂の万葉歌を題材としている、らしい。

| 古(いにしへ)に ありけるわざの くすばしき 事と言ひ継ぐ 千沼壮士 菟原壮士の うつせみの 名を争ふと たまきはる 命も捨てて 争ひに 妻問ひしける 処女らが 聞けば悲しさ 春花の にほえ栄えて 秋の葉の にほひに照れる あたらしき 身の盛りすら ますらをの 言いたはしみ 父母に 申し別れて 家離(さか)り 海辺に出で立ち 朝夕に 満ち来る潮の 八重波に なびく玉藻の 節の間も 惜しき命を 露霜の 過ぎましにけれ 奥つ城を ここと定めて 後の世の 聞き継ぐ人も いや遠に 偲ひにせよと 黄楊小櫛然刺しけらし 生ひてなびけり |

大伴家持 | 万葉集 |

| 処女らが 後のしるしと 黄楊小櫛(つげをぐし) 生ひ変はり生(お)ひて なびきけらしも | 大伴家持 | 万葉集 |

大和物語にもあった。

| すみわびぬ我が身投げてむ津の国の生田の川は名のみなりけり | 大和物語 | |

大和物語では生田川での話になっている。

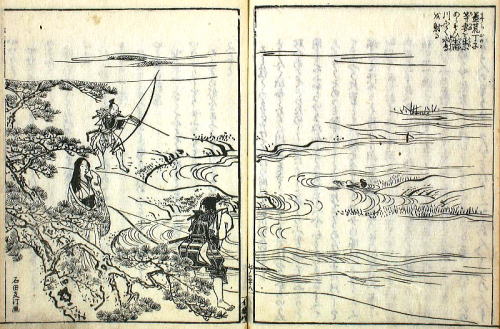

播磨名所巡礼図会より(早稲田大学図書館)

一人の女をめぐって男二人が水鳥を射る弓比べをしている図。