| このホームページの名前は「すさまじきもの」で、現代語では『ものすごい』や『恐ろしい』という意味であるが、古語では『興ざめなもの』『期待はずれなもの』というニュアンスで用いられる。 往昔の歌枕の名勝地が、今では荒れ果てて見向きもされず放置され、まったくの期待はずれな様子になっている、逆にそんなギャップを楽しもう!という目的で最初作り始めたホームページ。 その原点になるような歌枕に今回訪問してきた。 ●差出の磯 山梨県にある歌枕の中では、断トツの存在感があり、いかにも歌枕らしい歌枕として他の追随を全く許していない。 山国にありながら、まるで海辺の磯のようなネーミングであるが、これは険しい岩塊が川側に“差し出て”いる情景によるもの。 そして、差出の磯の枕詞的に使われる塩ノ山の存在も大きい。まるで大和三山のような見事なお椀型の山で、詠嘆モードを高めてくれる。 奈良時代から地元でそこそこの歌枕であった差出の磯を一気に全国レベルのメジャーに押し上げたのは、古今和歌集のこの歌、 |

| しほの山差出の磯にすむ千鳥 君が御代をば八千代とぞなく | 古今和歌集 | |

| 差出の磯に棲んでる千鳥は「ヤチョ!」って鳴く。まるで君が代が「ヤチヨ(八千代)」と願っているようだ、という内容。千鳥の「千」が八千代の「八千」に続くのも良い。古今和歌集の賀歌に収録されたこの歌は、可憐な千鳥が明るい川辺で鳴く様子に、限りない長寿を祝う心を詠ったもの。 この歌が大流行し、差出の磯と塩ノ山はセットとなり、チドリが定番となった。 |

上掲の古今集の歌の歌碑が山梨市民会館の横にある

歌碑の上部にはチドリが三羽留まっていた

こんな感じ。鳥に興味が無いのでどれもスズメと同じように見える。

*********

そしてこちらは山梨市民会館の北側に広がる「ちどり湖」

鳥がいた。チドリかと思ったが、

インターネットで調べたが、チドリではなさそう。

チドリでボルテージが上がってきたところで、いざ差出の磯に向かった。  ちょうど亀甲橋のアーチ橋で一部が隠れているが、ここが名勝、差出の磯  かつては海の磯みたいだったらしい  まさに差出の磯の現在の姿 岩から張り出して道路が作られている  そしてこれが史跡。なんとなく朽ち果てた雰囲気があった。  写真中央は芭蕉の句碑らしいが、繁茂した草木に覆われていた  史跡から亀甲橋を見返す。墓標のように立っている石碑は地元出身者の頌徳碑。差出の磯とは関係が無いようだ  道路沿いにあった石碑。真ん中の大きな石碑は日清戦争の忠魂碑。歌碑もあったが判然としなかった。 感想として、 どうも古典、和歌の世界で燦然と輝く差出の磯は、最早忘れ去られた存在になっているようで、史跡の整備にも力が入らなく、また訪れる人もなく、このまま朽ち果てていきそうで、じつに残念に思った。 差出の磯を詠んだ歌は無数にある。 Wikipedia「差出の磯」にも多くの歌が掲載されている。 いろいろと集めてみた。 |

| しほのやま ゆきげのくもや はれぬらん さしでのいその 月のさやけき | 忠盛集 | |

| 八千代とぞ 千どりなくなる しほの山 さしでのいその 跡をたづねて | 文治六年女御入内和歌 | |

| しほの山 さしいでの磯の 冬浪に 千とせをいのる 友ちどりかな | 後鳥羽院御集 | |

| はま千鳥 さしでの磯に 声たてて 八千代もしるき 君が御代かな | 石清水若宮歌合正治二年 | |

| 波さわぐ さしでのいその 岩ねまつ かたがたにのみ 袖ぬらせとや | 藤原実定(夫木和歌抄) | |

| 塩の山さしての磯の 秋の月 八千代すむへき 影そ見えける | 前大納言雅言卿(新後撰集賀歌) | |

| 興津塩 さし出の磯の 浜千鳥 風寒からし 夜半に友よふ | 権中納言長方卿(玉葉和歌集) | |

| 小夜ちとり 空にこそなけ 塩の山 さしての磯に 波やこすらん | 忠房親王(新千載和歌集) | |

| 千鳥なく しほのさしての いその松 やちよのこゑに ちよの色そふ | 権僧正公朝(夫木和歌抄) | |

| やちよとそ 千鳥なくなる しほの山 さしてのいそに あとをたつねて | 隆信朝臣(夫木和歌抄) | |

| しほの山 さして出のいその 明かたに 友よふたつの 声きこゆなり | 左近中将経家卿(夫木和歌抄) | |

| 波のうへや なをすみまさる あま小船 さし出の磯の 秋の月かげ | 民部卿為家(夫木和歌抄) | |

| 更ぬるか 寒き霜夜の 月影も さし出の磯に ちとりなくなり | 頓阿法師(草庵集) | |

| 春の色も 今ひとしほの 山なれは 日かけさしての 磯そかすめる | 護院道興法親王(廻国雑記) | |

| はる日かけ さしていそくか しほの山 たるひとけとや うくひすのなく | 護院道興法親王(廻国雑記) | |

| 冬の夜の 有明の月も しほの山 さしいてのいそに ちとりなくなり | 従二位家隆卿(廻国雑記) | |

| こゑはみな やちよときけは しほの山 いそへのちとり ためしにそなく | 大納言経道卿(廻国雑記) | |

| みつしほの さしてのいそに すむ月は 千世もかきらし 久かたのそら | 従二位範定卿(廻国雑記) | |

| 今夜こそ 月もみちけれ しほの山 さしての磯に 雲もかゝらで | 衣笠大納言(廻国雑記) | |

| 年経とも 色はかはらし 岩がねの さし出の磯を あらふ白浪 | 前大納言資季卿 | |

| 浪かくる さし出の磯の 岩ね松 ねにあらはれて かはくまもなし | 中宮大夫定房 | |

| 今は又 川にさし出の 磯千鳥 ふりし昔の 跡をとめけり | 賀茂季鷹 | |

| 打むれて けふはさしでの 磯千鳥 みやこのつとの 一声もがな | 賀茂季鷹 | |

| しほの山 さし出の磯の 友千とり 八千代の鳴し 昔忍ばゆ | 年徹 | |

| ちとり鳴 汐のさし出の 磯の松 八千代の声に ちよの色そふ | 権僧正公朝 | |

| 塩の山 差出の磯の 山の家 たまもましりの 蜑の笘ふき | 鴨長明 | |

| 亀の甲 指出の磯に 散りかゝる 花をかつかぬ うろくすもなし | 二条為世 | |

| 指出の磯 さしもかしこし これはこれ かみ代になれる 塩なはの山 | 可雲 | |

| 塩の山 さし出の磯の さして来し かひありけりと しるきこのたひ | 加茂季鷹 | |

| やはり古今集の歌の影響下にある歌が多い。 |

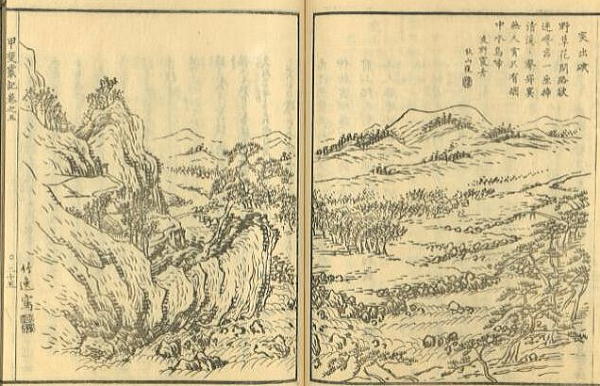

甲斐叢記(甲斐名所図会) 「差出磯」

ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)

これはこれで大満足でした

〈 追 記 〉

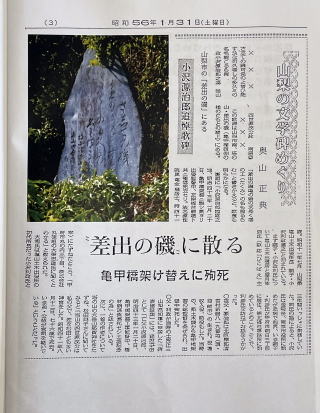

| 上掲の写真で、日清戦争の忠魂碑と並んだ歌碑について「判然としない」と書いていたところ、このホームページを読まれた方から歌の内容と経緯についてメールでご連絡いただきました。 それによると、刻印されているのは、

じつは差出の磯に架かっていた二代目亀甲橋の架橋工事の際に崩落事故が起こり工事の総監督が41歳で亡くなられた。この若い技術者の死を悼み、大岳山那賀都神社神主の源茂公が挽歌を詠んだもの。橋名の「亀甲」から長寿を誇る「亀」を着想したのかな。 一番右の石碑    亀甲橋の説明板の写真を送ってもらいました  それを切り抜きました、初代亀甲橋  これが二代目、この橋の建設中に事故があった  三代目、現在の亀甲橋  昭和56年の新聞記事、歌碑の内容を伝えている 貴重な情報ありがとうございました。 |

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.