| 初めて下関に行ったが、とても魅力的な街だった。 今回は駆け足の旅であったことと、詠歌に因んだ場所を優先したことから、訪問地は極めて限定的となってしまった。 いつか改めてゆっくりと下関を回りたい。食事も楽しみたい。 え~と、下関は関門海峡の本州側に位置し、日本海から瀬戸内海への入り口であるため昔から交通の要衝であった。そのため古代の神話時代からさまざまな歴史上の重要な出来事に関係している。 その中でも平家滅亡の壇の浦の戦いと幕末維新の長州藩に関連する旧蹟が現在でも重要な観光資源となっている。また海峡をまたぐ関門大橋のダイナミックな光景は素晴らしく、まさに眺望絶佳の地である。 では早速、現地訪問  最初に訪問したのは「白石正一郎旧邸跡」。 (下関市竹崎町3丁目8) 白石正一郎は幕末の豪商。尊王攘夷派の志士を援助した勤王商人。 いやはや、初っ端から地味な旧蹟である。 なぜここを訪問したのかというと、白石正一郎は復古思想の国学の徒であり、歌をよく詠んだらしく、高杉晋作を悼んで詠んだ梅の歌が伝わっているため。 |

| 白たへににほえる梅の花ゆえに あけゆく空もみどりなるらん | 白石正一郎 |

東行庵に歌碑

| 次に訪問したのは「大坂屋跡」。(下関市赤間町6−2) 下関には、敗れた平家の女官が遊女になったという伝承がある。稲荷町を中心に遊郭が建ち並んでいた。 それら色街は幕末には勤王の志士たちの密会の場所になっていた。 坂本龍馬と伊藤俊輔は当時一番の妓楼「大坂屋」で面会し、武力倒幕の密談を行った。 坂本龍馬は宴会が大好きだったようで、薩摩藩との会合での俚謡が現在に伝わっている。 |

| こい(恋)はしはん(思案)のほかとやら あなど(長門)のせとのいなりまち(稲荷町) ねこもしやくしもおもしろふ あそぶくるわ(廓)のはるげしき(春景色) ここにひとりのさるまハし(猿廻し) たぬきいつぴき(一匹)ふりすてゝ 義利(理)もなさけもなきなみだ(涙) ほかにこゝろハあるまいと かけてちかいし山の神 うちにいるのにこゝろのやみぢ(闇路) さぐり/\て いでゝ行 |

坂本龍馬 |

楼に上る貧乏の春 辛抱しやんせと目に涙

大坂屋の敷地には現在、東京第一ホテル下関が建っている。  けれども閉まっていた。ホテルは売却されたようだ。  ホテルの壁に案内板があった。 亀山八幡宮に訪問 (下関市中之町1−1) 昔は行宮だったらしい。 関門海峡鎮護の神社として大内氏や毛利氏の尊崇を受けてきた。  社殿  海峡を望む。 この辺り、昔は亀山という島だったようだ 幕末の頃、亀山八幡宮の境内に「お亀茶屋」という茶屋があった。 慶応元年、伊藤博文はお茶子の木田梅子と出会い、翌年結婚した。 ここは伊藤博文夫妻ゆかりの地である。 伊藤博文が暗殺された後に梅子が詠んだ歌 |

| 国のため光をそえてゆきましし 君とし思へど悲しかりけり | 梅子 |

| 室町時代末期の連歌師の飯尾宗祇は、九州への旅の途中に亀山八幡宮へ参拝している。 宗祇の紀行文『筑紫道記』に、 「苔の道 石の橋をのぼりて見れば あまたの人家海づらに連なり大小の客船山陰に浮かべり 御社みやびやかにして 常磐木高う茂りあひ 昔かぐや姫の願いけん 蓬莱の玉の枝に通ひぬべし」とある。 宗祇が亀山八幡宮の神主から請われ詠んだ句 |

| 秋遠し亀の上なる嶺の松 | 宗祇 |

写真は亀山八幡宮のホームページより

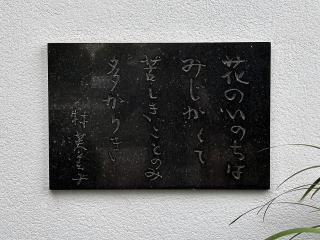

■ 林芙美子文学碑 境内の一角に立派な史跡が整備されていた |

| 花のいのちはみじかくて苦しきことのみ多かりき | 林芙美子 |

亀山八幡宮に歌碑

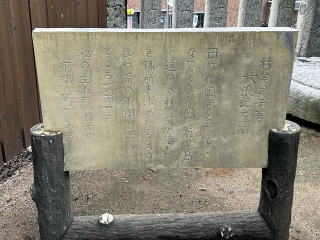

| 母は他国者と一緒になったと云ふので鹿児島を追放されて父と落ちつき場所を求めたところは山口県の下関と云ふところであった。私が生まれたのはその下関の町である | 林芙美子(放浪記) |

亀山八幡宮に文学碑

| 林芙美子の出生地は諸説あるが、放浪記で本人が下関生まれと言ってるのだから下関なんだろう。 さて、次は海岸通りの並びにある赤間神宮へ向かったが、対向車線側にある駐車場に入れるための右折ができず、そのまま走ってしまい、「みもすそ川公園」に至ってしまった。 Uターンして戻ろうかと思ったが、まあ、赤間神宮には次に下関に来た時に行けば良いと考えてしまい、今回はパスすることとなった。 赤間神宮は関連史跡の宝庫だけに今となっては訪問しなかったことを悔やんでいる。 「赤間」は下関の古称。 |

| 涙ゆゑ袖も赤間の関なれと頃はもみぢに枝かくせども | 慈円 |

| 君こふと抑ふる袖は赤間にて海にしられぬ波ぞ立ちける | 源俊頼 |

| 赤間神宮には平家一門の供養塔がある。名前に「盛」の字のつく者が多かったことから「七盛塚」と称する。 |

| 七盛の墓包み降る椎の露 | 高浜虚子 |

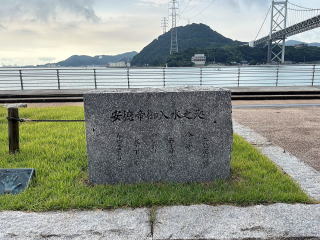

| 「みもすそ川公園」に到着 平家物語マニアの聖地である  「壇の浦古戦場趾」碑  これは源良経と平知盛の銅像、これはすごい  平知盛は、舟の碇を抱いて海に飛び込んで自害 「見るべき程の事をば見つ。今はただ自害せん」と有名な言葉を発して入水した  二位尼が幼き安徳天皇を抱いて入水、その際に詠んだ歌、 |

| 今ぞ知るみもすそ川の御ながれ波の下にもみやこありとは | 二位尼 |

みもすそ川公園に歌碑

海の底に都があって、そこには 関門大橋、全長1068メートル  門司側に 和布刈神社に伝わる和布刈神事は、謡曲『和布刈』の謡跡であり、和布刈神事から着想を得た松本清張『時間の習俗』のゆかりの地である。 関門トンネルを歩いて行き来できると聞いたので、時間があれば和布刈神社まで行ってみたかった。次回下関訪問時には是非トンネルを渡りたい。 長州砲(八十斤加農砲)展示  下関戦争、長州藩は四カ国艦隊相手に砲撃を加えた。 戦いは敗れて砲台は占領された。  みもすそ川公園から海峡の北東(瀬戸内)方面 そのほか、下関関連の歌 |

| 波の花散にしあとをこととへはむかしなからにぬるる袖かな | 豊臣秀吉 |

| 暮れなくも三十路の夢はさめにけり赤間の関の夏の夜の雲 | 錦小路頼徳 |

| 今も猶袖こそぬるれわたつ海の龍のみやこのみゆきおもへば | 昭憲皇太后 |

| みなそこにしつみたまひし遠つ祖をかなしとそ思ふ書みるたひに | 昭和天皇 |

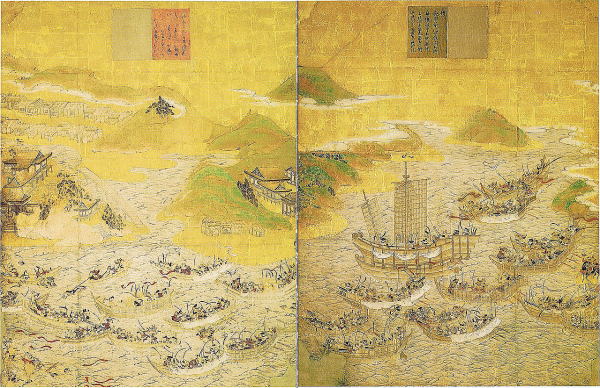

Wikipedia「赤間神宮」より、『安徳天皇縁起絵図』

(右)第七巻「壇の浦合戦」、(左)第八巻「安徳天皇御入水」

このページ、作るのにとても時間がかかりました

copyright(C)2012 すさまじきもの~「歌枕」ゆかりの地☆探訪~ all rights reserved.