朝日新聞のWEB辞書「コトバンク」によると、

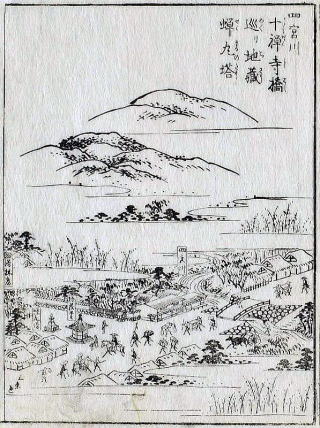

とある。 写真で撮ると、  山科市内の東海道。 道が少し坂になっているのは橋になっているからで、  これが川。 四宮川で、山科川の支流。 昔は、この辺りは広い河原になっていたらしい。今では想像がつかない。 拾遺都名所図会「四宮川」 |

(国際日本文化研究センター)

| 絵図は江戸時代の四宮河原で、すでに河原はなくなって、石積みの堤となっている。 東海道筋は旅人で賑わっている様子が見える。 左手にある地蔵は、「山科地蔵」でそれなりに深い由緒があるが、本項では省略。 山科地蔵はこんなかんじ  小野篁に関連するらしい  「京都 大阪 名古屋 金澤 奥州 上州 宰領中」 こんな四宮河原を詠んだ歌が残っている。 |

| 明けわたる四の宮河原霧はれて遠かた人の数ぞみえゆく | 順徳院(夫木和歌抄) | |

| 都をはけさそたちつる旅衣 袖の河原の霧のまよひに | 衣笠内大臣(夫木和歌抄) | |

| 今朝よりはかなしのみやの山風やまた逢坂もあらじと思へば | 小野小町 |