| この万葉歌の「あぢかまの」は、地名である塩津の枕詞とされる。 「あぢかま」は鳥のカモのことだという説もあるがよく分からない。 とにかく、地名に枕詞があるのはすごいことだと思う。 地名の枕詞を探してみると、「八雲立つ」の出雲、「あおによし」の奈良、「神風」の伊勢などビッグネームばかりであり、そんな中、古代日本海との交易路で重要な港であったとは言え、辺鄙な田舎の塩津に専用の枕詞があったとは、それだけで感心なことである。 そしてびっくりしたのは、塩津にある道の駅の名称が「あぢかまの里」だったこと。訪問したのは新型コロナウイルス感染拡大が懸念されていた時期であったが、大勢の観光客で賑わっていた。  「道の駅 塩津海道・あぢかまの里」  キャラクターの絵は鳥(カモ?) 「あぢかま」=カモ説なのだろうか  琵琶湖の天然ウナギの蒲焼きを売っていた このウナギは海から琵琶湖まで遡上してきたのかな そのほかの塩津を詠んだ歌 |

| 高島の安曇の港を漕ぎ過ぎて 塩津菅浦今か漕ぐらむ | 万葉集 | |

| 塩津山打ち越えゆけば我が乗れる 馬ぞつまづく家恋ふらしも | 笠金村(万葉集) | |

| 知りぬらむゆききにならす塩津山 よにふる道はからきものぞと | 紫式部 |

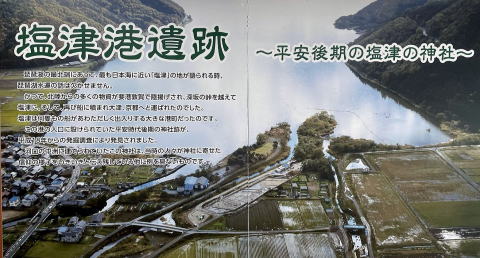

| 塩津山とは、敦賀から琵琶湖に至る峠にあった山らしい。 紫式部は父の赴任地の越前からの帰途に峠を越えている。 峠のあまりの険しさに、人生の「辛さ」と塩津山の「塩辛い」を掛けている。 【現地訪問】  塩津神社、塩津湾の湾口に所在 太古、この辺りに塩水が湧き出る泉があったらしい 創建時期は不明、延喜式内神社  拝殿  なんと、「あぢかまの〜」の万葉歌の歌碑を写真で撮り損ねた。 灯籠の前にある(赤い丸の中) 【塩津港】  現在の塩津港 昔は、日本海側の敦賀から陸路で塩津に至り、塩津から琵琶湖の舟運で大津から京の都へアクセスしていた。 塩津は重要な港だった。  塩津湾 奥琵琶湖  道の駅「あぢかま」にあった塩津港遺跡の説明板  説明板の拡大写真 |

塩津北口のバス停に「あぢかま〜」の万葉歌と紫式部の歌碑

JRの車窓から塩津を撮影

奥に琵琶湖が見える

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.