| すさまじきもの 〜歌枕★探訪〜 |

| 図書館で「古代東山道 園原と古典文学」(和田明美著)を借りて読んだ。 源氏物語のゆかりの地が信濃国の辺鄙な片田舎にあった、というもの。 よくもこんなマイナーなテーマで一冊の本ができたものだと感心している。 信州への旅行に行く前のタイミングでこの本に出会い、とても興味深く読むことができ、満足している。 出版元の愛知大学綜合郷土研究所、ありがとう! この地域はもともと万葉集の「 ところが中世になり、防人も廃止されて 近くにあった「あふちの関」も逢坂山と似ていることから一時は歌枕として盛り上がったが、すぐに下火になった。 そんな中、平安時代初期の三十六歌仙の一人、坂上是則が園原にある これがその歌 |

| 園原や伏屋に生ふる 帚木のありとてゆけど逢はぬ君かな | 坂上是則(古今和歌六帖) | |

| 園原の伏屋に生えているというほうき草が有るかのように 見えながら無いように、いるように見えるのに逢ってくれない あなたであることよ(歌枕歌ことば辞典) |

||

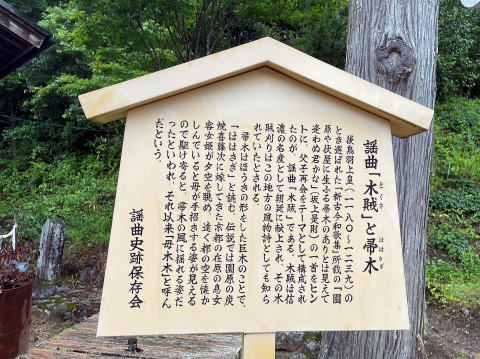

| 三句までが序詞。 女性に居留守を使われているのに、こんな雅びに詠うことができるとは、前向きな性格なのだろう。 この歌を本歌として、以後さまざまな歌人に園原は詠まれるが、大きなテーマは帚木で、「あるにもあらず」「有るように見えて実は無かった」「結局逢えず」といった内容でまとめられることが多かった。 ■ 現地訪問 夕方の大雨の中、訪問。 いろいろ行きたい場所があったが、ほぼ取り止めた。  地図で見るよりはるかに険しい地形であった。  雲が湧き上がっていた。  園原社の入り口。廣拯院月見堂の左手にある。  この石段を上っていくと園原社。写真では見辛いが、上の方に建物が見えるところ。もちろん訪問は断念した。  ここは謡曲「 園原を詠んだ歌は大量にある。 Wikipediaの「園原」のページに50近い歌が紹介されているので、そちらも見てください。 さて、「あるにもあらず」の帚木で有名になった園原には文人たちが集い、秋には観月の会が催されるようになった。 観月のための月見堂が建てられ、園原は観月でも有名になった。 そしてこの歌 |

| 源仲正 |