| え〜と、次田の湯(現在の二日市温泉)を簡単にまとめると、 ・開湯は奈良時代にまで遡り、 ・大宰府の高官らが優先的に入浴し、 ・戦乱の世では傷病兵らの治癒に効用があり、 ・江戸時代、筑前藩主の黒田氏専用の御前湯が置かれたり、、 ・幕末では、京から落ちてきた三条実美ら五卿がのんびり過ごし、 ・明治の文豪、夏目漱石は新婚旅行で訪れ、 ・昭和になって二日市温泉という名称に変更、 ・博多の奥座敷として大いに栄えた時期もあったとか、 ・泉質は、ウランがラドンに変化する過程の熱で暖められた放射能泉とのこと。 いろんな資料、雑誌、ホームページに同じような内容が書いてあった。 さて次田の湯を詠んだ歌は、それぞれエピソードが背景にあるので面白い。 先ずは万葉集 |

| 湯の原に 鳴く蘆鶴は 我がごとく 妹に恋ふれや 時わかず鳴く | 大伴旅人(万葉集) | |

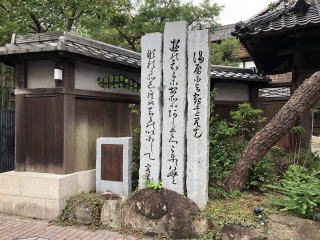

御前湯から南に100メートルに歌碑

| 大伴旅人は家族同伴で大宰府に赴任したが、在任中に妻を亡くし悲嘆のあまり詠んだ歌。温泉の湧く野原で鶴が鳴いている様子を見て、自分と同じように妻に恋い焦がれてるのかなと、詠んだもの。 次は平安時代後期 |

| 悲しさの涙とともにわきかへる ゆゆしき事をあみてこそしれ | 源俊頼 |

| 筑紫野市の観光協会の解説では、これは源俊頼が父で大宰権師の経信の葬儀を終えた帰り、次田の湯に立ち寄って詠んだ歌とあり、父を失った「由々しい出来事に悲しい涙がわく」というのと、「湧き出る湯に湯浴みする」を掛けた歌とのこと。 身内が死んでも歌の技巧は手を抜かないということ。 次は幕末 |

| ゆのはらに あそぶあしたづ こととはむ なれこそしらめ ちよのいにしへ | 三条実美 |

大丸別荘の前に歌碑

| けふここに ゆあみをすれば むらきもの こころのあかも のこらざりけり | 三条西季和 |

大丸別荘の少し南に歌碑

| 幕末、長州を追われ筑前預かりとなった五卿は大宰府で三年間過ごすことになるが、幽閉されることもなく、小旅行などを楽しんだそうだ。そして次田の湯に浸かってのんびり歌を詠んでいる。 三条実美は、湯船の傍らにいた鶴にむかって、昔の馴れ初めを問うている。三条西季和は温泉に入って大満足の歌を詠んでいる。 そんな生活をしているうちに王政復古の大号令となり、彼らは新政権の中枢として迎えられることとなった。 明治の文豪、夏目漱石 |

| 夏目漱石 |

御前湯の前庭に句碑

熊本の第五高等学校に赴任していた夏目漱石は、

そして五高の夏休みを利用して福岡方面に新婚旅行に出掛け、次田の湯にも宿泊している。 当時、漱石は正岡子規から俳句を習っており、旅行中に詠んだ俳句は東京の正岡子規に送られて、添削を受けていたそうだ。 その他、 |

| 更衣したる筑紫の旅の宿 | 高浜虚子 |

| 温泉の宿の朝日の軒の照紅葉 | 高浜年尾 |

| 梅の宿偲ぶ心のある限り | 稲畑汀子 |

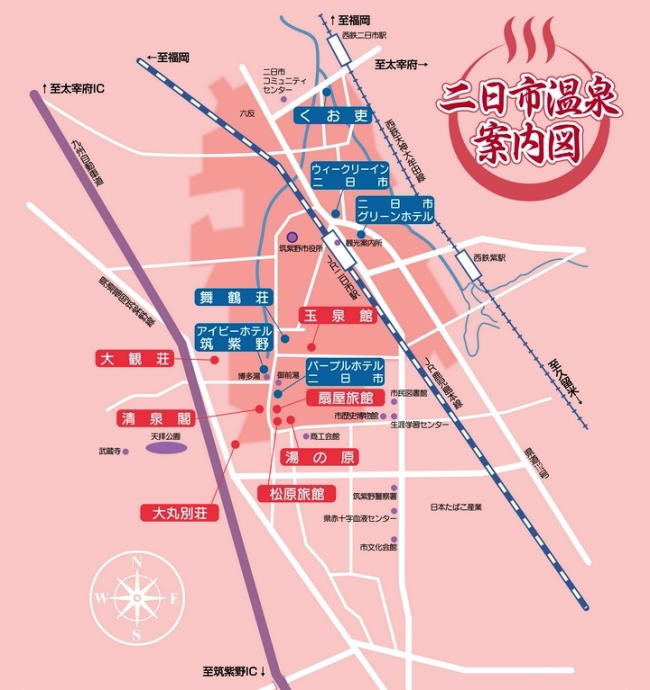

| 高浜虚子の息子が高浜年尾で、その子が稲畑汀子だから、三世代で旅行をしたのだろう。福岡周辺ではこの三人が詠んだ俳句がよく残っている。 2019年夏、私の福岡旅行は太宰府周辺のビジネスホテルに三連泊した。 レンタカーを借りて各地の史跡めぐりをして、夕方に大宰府まで帰ってくると、最後は二日市温泉で一日の疲れをとった。 日帰り温泉も充実していた。 ■御前湯 ・・・ 筑紫野市湯町2丁目4?12  ■博多湯 ・・・ 筑紫野市湯町1丁目14−5  |

|

ラドン温泉はお気に入りになりました。

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.