| え~と、 「須磨」は日本文学史上の大聖地である! のだけれども、とにかく登場人物やエピソードがたくさんあり過ぎて、何から書いたらよいのかよく分からない。 須磨を簡単にまとめた手元資料 【大区分】

【行きたい場所】

【謡曲の中の須磨】

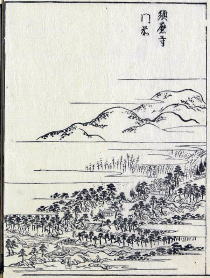

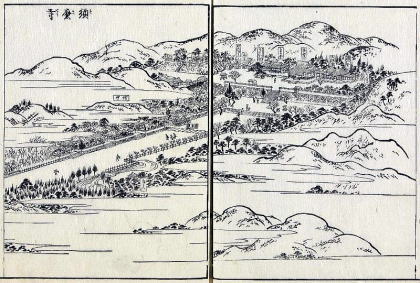

実際に訪問したのは須磨寺とその周辺をチョロチョロと歩いただけ。 もう一度須磨には行こうと思っているので、追い追い写真を追加していきたい。 【須磨寺】・・・神戸市須磨区須磨寺町4丁目6-8  山陽電鉄須磨寺駅からずっと参道が続いていた。  こんなかんじ  ここが入口。 良寛の「須磨紀行」の碑があった。とても立派。

これが本堂。 在原行平が参籠して、勅勘を許されたらしい。  これも境内。  有名な敦盛と直実の銅像。 浅瀬に入った敦盛(左)と追ってきた直実(右) 傍らに蕪村の句碑

敦盛の「青葉の笛」にちなんで詠んだ句  銅像の傍らに句碑 敦盛関係の史跡はいっぱいあった。  敦盛塚(首塚) こちらは首塚で、須磨浦公園には敦盛の胴を祀った胴塚があるらしい。  首塚といえば、首洗い池もセット。  須磨寺の駐車場から海を望む。 【現光寺】・・・神戸市須磨区須磨寺町1丁目1−6  光源氏がここで住んでいたという。(物語では)  「源氏寺」の碑があった。 |

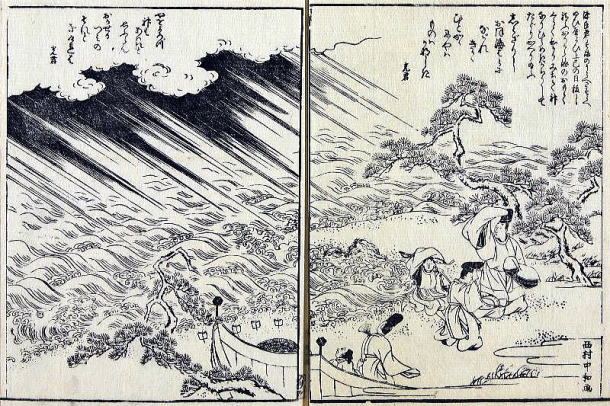

摂津名所図会(早稲田大学図書館)

光源氏と言えば、須磨で大嵐に遭う場面。これを機に明石へ移った。

************

とりあえず「須磨」関係の歌を羅列してみる。

<万葉集>

| 須磨の海女の 塩焼き衣の 藤衣 間遠にしあれば いまだ着なれず | 万葉集 | |

<在原行平>

| わくらばに問ふ人あらば須磨の浦に藻塩たれつつわぶと答へよ | 在原行平(古今和歌集) | |

| いくたびかおなじ寝覚めになれぬらむ苫屋にかかる須磨の浦波 | 在原行平(玉葉和歌集) | |

| 旅人は袂すずしくなりにけり関吹き越ゆる須磨の浦風 | 在原行平(続古今和歌集) | |

行平は勅勘により都から須磨に流されてきた。

侘しい雰囲気が須磨の特徴であった。

<源氏物語>

| 友千鳥諸声に鳴く暁はひとり寝覚の床も頼もし | 光源氏(源氏物語) | |

『源氏物語』第12帖<須磨>

中秋の名月を眺めながら宮中の御宴を想う場面

<百人一首>

| 淡路島 かよふ千鳥の なく声に 幾夜寝ざめぬ 須磨の関守 | 源兼昌(百人一首) | |

明らかに在原行平や源氏物語の影響を受けている。

<俊成/定家>

| 聞き渡る 関の中にも 須磨の関 名をとどめける 波の音かな | 藤原俊成(金葉和歌集) | |

| 桜花 たが世の若木 ふり果てて 須磨の関屋の 跡うづむらん | 藤原定家 | |

<松尾芭蕉>

| 須磨寺や 吹かぬ笛聞く 木下闇 | 松尾芭蕉 |

| 見渡せば眺むれば見れば須磨の秋 | 松尾芭蕉 |

<吉田松陰>

| 一谷討死とげしますらをを起して旅の道づれにせん | 吉田松陰(涙松集) | |

<正岡子規>

| 夏の日のあつもり塚に涼み居て、病なほさねば、いなむとぞ思ふ | 正岡子規 |

| 暁や白帆過ぎ行く蚊帳の外 | 正岡子規 |

| おのづからあはれ身にしみて覚えけり須磨のやどりに須磨の巻を読む | 正岡子規 |

| やどかりやしばしは須磨の中納言 | 正岡子規 |

| 読みさして 月が出るなり 須磨の巻 | 正岡子規 |

<その他>

| 聞通老僧移錫処 延文遺跡尚存留 満山紅葉無人稀 風色蕭々古寺秋 |

伊藤博文 |

こんなのもあった

| 一の谷の 軍(いくさ)やぶれ 討たれし平家の 公達あわれ 暁(あかつき)寒き 須磨の嵐に 聞こえしはこれか 青葉の笛 |

文部省唱歌「青葉の笛」 | |

| とにかく「須磨」は、万葉集の海女の塩焼きの印象からスタートし、平安時代に在原行平が流されると、「貴種流離譚」(貴人が罪を得て流される)の地とされた。そして「侘ぶ」という言葉で表現されたイメージが源氏物語に引き継がれた。畿内と播磨国との国境の地なので、往古は須磨に関所があり、須磨の「関守」も侘しさを増幅させ、しかも淡路島から渡ってくる「千鳥」も旅愁を感じさせる。 源平の戦いでは、「敦盛」そして「青葉の笛」と、平家の若武者たちの悲運のエピソードが涙を誘う。 また在原行平以来、須磨は月見の名所であったようだ。 これら、須磨の歌枕としてのイメージが固まったのち、近世になって須磨を訪れた人々は、須磨の歴史と逸話に思いを馳せながら、テーマを外さないように歌を詠み継いだ、ということだろう。 |