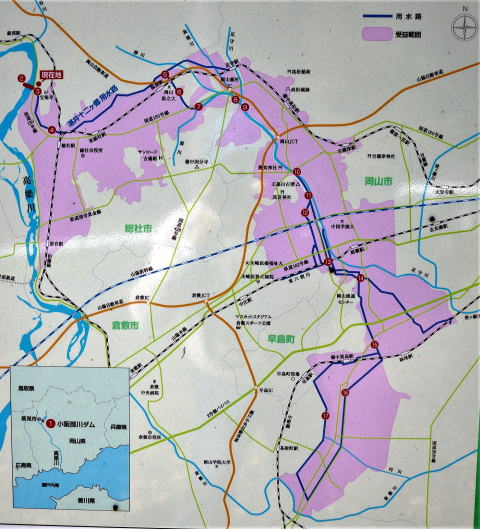

| 古くから、十二の近郷への用水を高梁川から取水していたのが総社市の湛井堰。 帰化人の秦氏一族が作ったとか、平安時代の豪族妹尾兼康が改修したとか伝えられている。 もともと高梁川はこの辺りから東へ分流していたことがあり、用水はその川筋を利用しているらしい。 この現地の案内板を見ると、東流して高松から足守川に沿って南下して児島湖の方まで続いている。流域面積は5000ヘクタールに及ぶという。(5000ヘクタールがどんな広さであるか、さっぱり想像できないが)  写真はブログ「たびおか−旅岡山・吉備の国−」から拝借 稲作に大事な水を確保する素晴らしい堰だということで、寿ぎ系の歌が詠まれている。 湛井は古くは |

| 吉備の国財井をきて植ゑし 田のまづ |

大嘗会和歌集 | |

| 吉備の国の、財井の用水を引いて植えた田の稲が、何はさておき、大嘗祭に 奉納できるように(目に見えて、日に日に)著しい成長ぶりであることよ (おかやまの和歌/岡山県郷土文化財団) |

||

| よろづ代の数にぞ摘まん財井のなぎさもかれず見ゆる白玉 | 藤原家経(大嘗会和歌集) | |

| 苗代の水は稲井に任せたり 民安げなる君が御代かな | 高階明頼(金葉和歌集) | |

| 苗代の水は稲井の堰に任せた。水量は豊富で豊作に違いなく、民の暮らしも 平穏で、めでたい君のご時世であることよ(歌人が巡る中国の歌枕) |

||

【現地訪問】 現在の湛井堰(下流から)  湛井堰の取水口  湛井堰の上流部分 昔は舟を浮かべて遊んだとの記録が残っているとか  湛井堰から取水され、ここから用水が続いていく |

ダムとか堰が大好きです。

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.