| いろいろ考えると混乱してくる。 とりあえず、書いてみる。 ■大阪府堺市に「陶器」(とうき)という地名があり、 ■この付近を含む大阪南部の丘陵地帯は弥生時代、「須恵器」(すえき)の生産地であった。 ■とくに泉北丘陵の窯を「陶邑窯」(すえむらかま)という。 ■平安時代、「陶器」と書いて「すえもの」と読まれていた。 つまり、「陶」は「すえ」であって、「須恵器」は「陶器」で、現在堺市の地名として残っている。 上記、読み返してみて、なんかよくわからないが、とにかくこういう経緯もあって、堺市の陶器付近は古代から当時の政権と深いつながりがあったらしい。 こんな陶器の地を詠んだ歌 |

| 梓弓陶(すえ)の原野に鳥狩(とがり)する君が弓弦(ゆづる)の絶えむと思へや | 万葉集 | |

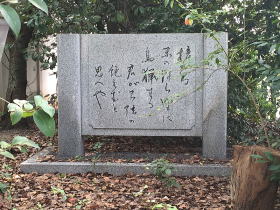

陶荒田神社の境内に歌碑

*梓弓はスエの枕詞

| この辺りは大和政権御用達の狩猟の原野が広がっていたようだ。 現在、陶器の地には陶荒田神社が鎮座している。(別名:陶器神社と呼ばれている) 家から近いこともあって、真夏の日曜日に訪問した。  入口  拝殿  真夏に行ったので、蓮の花が咲いていた。  神社の周辺の風景、その①  その②  一度ゆっくりと散策してみたい。 |