| 江戸時代の五街道の一つ、水戸街道は江戸から常陸国の水戸をつないでいる。 途中、取手宿の手前で利根川を渡る。 幕府は、江戸防衛のために橋を架けさせなかったため、渡し船による渡河だった。 水戸藩の九代目藩主、徳川斉昭は幕政の参与として江戸詰であり、水戸街道を通って城下の水戸を往復した。 天保11年、水戸へ向かう徳川斉昭は、利根川を渡る船中で二首の歌を詠んだ。 |

| さして行く棹のとり手のわたしふね思ふ方にはとくつきにけり | 徳川斉昭 | |

| 行末にさをもとり手のわたし船わたれる世をはあたにくらすな | 徳川斉昭 | |

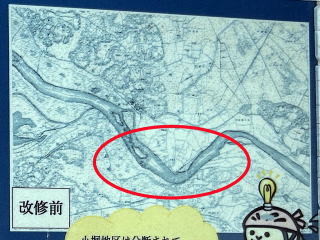

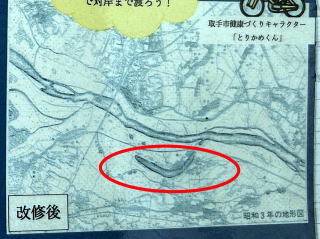

| 取手宿の本陣に宿泊した徳川斉昭は、上段の間の袋戸に二首の歌を貼りつけて出立した。 現在、旧取手宿の本陣であった染井家には、後日徳川斉昭から贈られた歌碑が設置されているらしい。(「さして行く〜」の歌) 2025年夏の故地巡遊の旅は茨城・千葉方面。 前日の夕方に大阪を発って第二東名、常磐自動車道を経て夜中に現地へ到着した。近くのローソンの駐車場で車中泊して起きたのが朝の6時。 向かったのは「小堀の渡し」。 実は現役の渡し船が活躍している。 明治時代に利根川の改修工事で流路をまっすぐにしたため、地続きであった小堀地区が利根川で分断されてしまい、住民のために渡し船が設置されたとか。 |

利根川流路改修の前後 (現地案内板より)

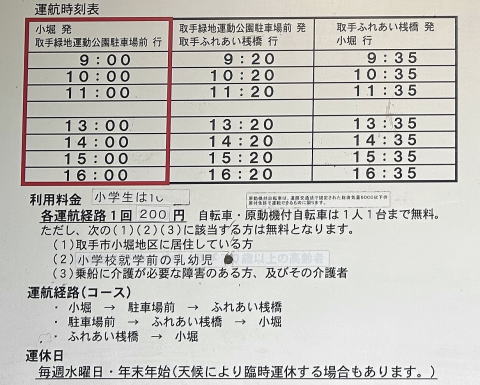

ほぼ水戸街道の取手の渡しと同じ場所にある。 小堀の渡しの幟があった  ここが乗船場 朝の6時半、誰もいなかった。  昔ならともかく、車社会の発展した現在、この渡し船を利用する人はどのくらいいるのかな  利根川上流方向 水戸街道の取手の渡しは、この上流1キロメートルぐらいの地点で渡河していた  下流方向  向う岸は取手市  渡し船の時刻表 |

車中泊ではあまり眠れず、大変でした。

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.