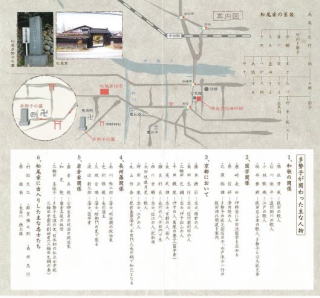

| 下伊那郡の豊丘村は、幕末の勤王の女性志士、松尾多勢子の出身地である。 と言っても、私の松尾多勢子に関する知識は、「街道の日本史26『伊那・木曽谷と塩の道』」(吉川弘文館)での記述内容と、島崎藤村「夜明け前」の登場部分しかない。  そこで今回はWikipediaをほぼ写させてもらうことにした。 以下、Wikipedia「松尾多勢子」より 信濃国伊那郡の豪農の家の長女として生まれた。19歳で伴野村(豊丘村)の松尾佐次右衛門淳斎に嫁いだ。夫婦仲は良く7人の子を育てながら、家業の傍らともに和歌や平田派国学などを学んだりした。 1862年に夫の許しを得て51歳で上洛し、尊皇攘夷運動に参加、公家の白川家、大原家に出入りするようになった。当時多勢子は、信州から出てきた歌を詠む珍しい老女として人が訪ねて来るほどの噂の人物になっていた。 翌年、足利三代木像梟首事件に関与したとして長州藩の京屋敷に逃れるが、密かに帰郷し、天誅組や水戸天狗党の伊那地方における支援者として活動した。その間、幕府から追われる身であった角田忠行、相楽総三、長谷川鉄之進らを匿った。1868年には再度上洛して岩倉具視に仕え、子女の教育を引き受け、家政を取り仕切り、岩倉家の女参事と呼ばれた。 また新政府関係者との連絡調整役として活躍するが、翌年に新政府樹立を見届けた後は帰郷し、地元で農業や養蚕に勤しみながら晩年を過ごした。また旧知の品川弥二郎が明治天皇巡行の供奉先発として飯田に来た際には、長年、村の悲願であった尹良親王の墓所の治定を働きかけて実現させた。 没後の1903年に正五位を遺贈 以上である。 松尾多勢子の一回目の上洛は、和歌の勉強のため、公家の指導を仰いだり、畿内の歌枕を巡ったりする予定だったようだ。 ところが尊皇攘夷に明け暮れる京の大混乱を目の当たりにし、平田国学の血が騒ぎ出して、勤王活動に身を投じたもの。 夫は隠居し、子供は家を継いでいたし、そもそも家業は造り酒屋で裕福だったので、それなりに自由に活動ができたようだ。 そんな「維新の女傑」「勤皇の母」「信州から出てきた歌詠みばあさん」と呼ばれた松尾多勢子の住居が豊丘村にある。    いやはや豪邸であった。  豊丘村のホームページに松尾多勢子関連情報があるのでリンクを張っておく。 松尾家・関係する人物  松尾家の向いに松尾酒舗。親類かな? 資料によると、松尾多勢子は生涯に1700首以上の歌を詠んだらしい。 そのうちの二首 |

| 千歳ふる松の老木にこととわん ちかいの神のありし昔を | 松尾多勢子 |

| 旅衣ふりかへれども秋霧の 立へだてたる古さとの空 | 松尾多勢子 |

| その他に、 今宮公園(飯田市今宮町3-28) 郊戸八幡宮今宮神社(飯田市今宮町4) 本学神社(下伊那郡高森町山吹2919) 不動滝(豊丘村神稲11435) に松尾多勢子の歌碑があるという情報。 |

2021年の大河ドラマ「青天を衝け」の岩倉具視が岩倉村

に幽閉されているシーンで、おばさんが身の回りの世話

をしていたが、あれは松尾多勢子の設定なのかな?

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.