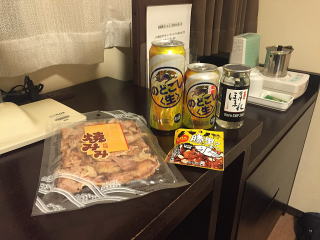

2016年1月、大人の「みちのく一人旅」を挙行、関西空港からLCCのピーチに乗った。 早朝の関西空港 初めてのLCCであったが、とても快適な旅であった。  関空はピーチのハブ空港になっているらしい。 今回は多賀城市にある「壺の碑」の史蹟を尋ねた。 古来「壺の碑」については、真贋論争が喧しいが、それはそれとして置いとこう。 とにかく芭蕉が「壺の碑」に対面した時の感涙に咽んだような多幸感を追体験したく、予断なく、素直な気持ちをもって当地を訪れた。 【奥の細道の「壺の碑」の場面】

現代語訳は、 「昔からよみ残された歌枕は世に多く伝えられているとはいえ、山は崩れ、川は流れが変わって、道も改まり、石は埋まって土中に隠れ、木は老い朽ちて若木に植えかえられたりしているので、時が移り世が変わって、今ではその遺跡のはっきりしないものばかりであるのに、この碑に至っては、まさしく疑いもない千古のかたみというべく、今まのあたりに古人の心を検め偲ぶ思いがする。 これぞ行脚の一徳、生きながらえたればこその喜びと、旅の辛苦も忘れて、感動に涙もこぼれるばかりであった。 (新訂 おくのほそ道/角川文庫) いや~、感極まる!というところ。 奥の細道のこのくだりは、芭蕉の興奮を余すとこなく伝えている。 そんな「壺の碑」はこんな感じ  この東屋に保管されている。  道路沿いに史蹟として整備されている。  これが「壺の碑」 碑の内容は、 |

| 西 多賀城 去京一千五百里 去蝦夷國界一百廿里 去常陸國界四百十二里 去下野國界二百七十四里 去靺鞨國界三千里 此城神龜元年歳次甲子按察使兼鎭守將 軍從四位上勳四等大野朝臣東人之所置 也天平寶字六年歳次壬寅參議東海東山 節度使從四位上仁部省卿兼按察使鎭守 將軍藤原惠美朝臣朝獦修造也 天平寶字六年十二月一日 |

| 京を去ること一千五百里、蝦夷国の界を去ること一百廿里、常陸国の界を去ること四百十二里、下野国の界を去ること二百七十四里、靺鞨(まっかつ)国の界を去ること三千里 ・・・ と説明されている。 ん~、個人的にはどうでもいい内容であるが。 こんな「壺の碑」は遥かに遠い場所の喩えとして詠まれていた。 |

| みちのくの 奥ゆかしくぞ おもほゆる つぼのいしぶみ そとの浜風 | 西行(山家集) | |

壺の碑の東屋の傍に歌碑