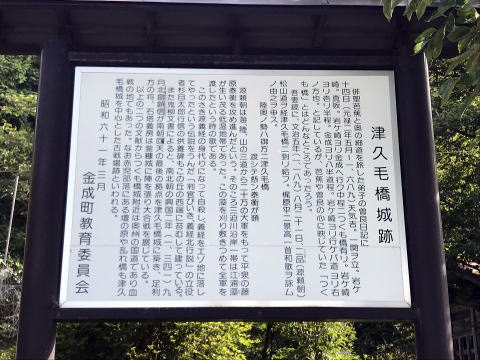

| 勢いは味方に、つく → つくもばし → 津久毛橋、 現在ならヤッテモーターって感じの親父ギャクであるが、奥州攻めで進軍している時の陣中歌なので、まじめに詠んだのだろう。 現地の案内板より

え〜と、案内板の説明の通りであるが、この付近に幕府の大軍が通るような街道があったということにびっくり。 ■ 現地へ訪問してきた。  手前のガードレールが津久毛橋。 背後のこんもりとした丘が津久毛橋城跡。  こんなかんじ。今となっては何の風情も感じない。  けれど、ある意味、感動した。  上流方面。西。栗駒山の方。  下流方面。  津久毛橋城跡。 まあ、梶原景高がここで和歌を詠まなかったら、私もこの地にやってくることはなかっただろう。 惜しむらくは、芭蕉と曽良もこの付近まで来ていたのなら、なにか津久毛橋の関連で発句してほしかった。 |

果たして年間何人の観光客が訪れるのだろうか

copyright(C)2012 すさまじきもの 〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.