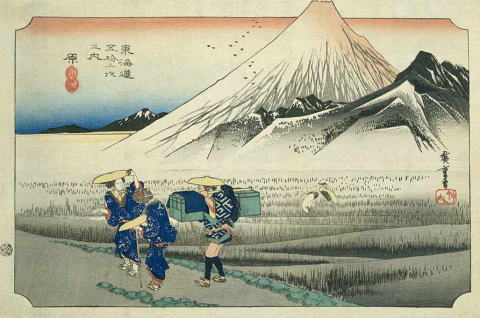

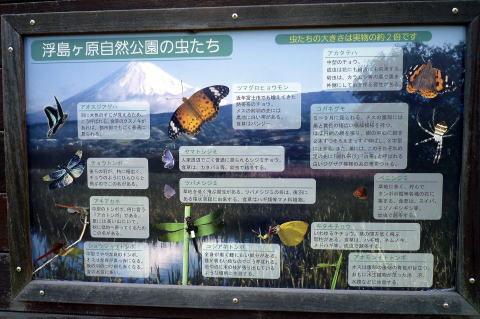

| 地形マニアの私にとって、浮島ヶ原の地学的特徴は本当に魅力的なものである。湾口砂州の形成と、その内湾のラグーン化、低湿化のプロセスは、私にとって古典の歌枕巡りに匹敵する興味の対象である。 というわけで、本当はこのページで地学的なアプローチを行いたいものであるが、多分、たまらなく退屈な話になると思うので割愛する。 そんな浮島ヶ原へ行ってきた。  「浮島ヶ原自然公園」が整備され、湿地が保存されている。  湿地には環境省レッドブック(絶滅危惧品種)に記載されている貴重な植物がたくさんあるらしい。  実は、あんまり生物には興味がない。  子供が小さい時は一緒に観察とかしたが、今となっては鳥はどれも同じに見える。  公園内では、生物の採集は禁止されていたが、アメリカザリガニだけは外来種ということで例外的に許可されていた。  こんなかんじで湿地が再現されている。 |