| 奥の細道の名場面、 さても義臣すぐつて此の城にこもり、功名一時の 誰もが知っているこの文章のあとに続く、これまた誰もが知っている芭蕉の名句、

この国民的な俳句に続いて、

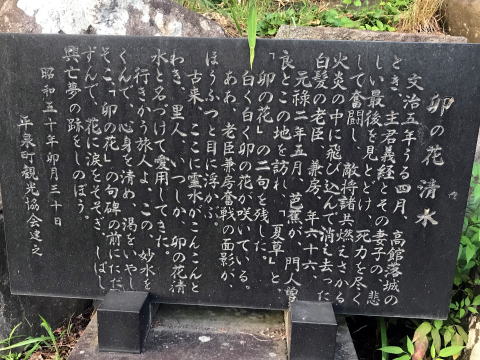

この曽良の句が併記されているのだが、芭蕉の句の圧倒的な存在感に対して、こちらはあまりにもマイナー過ぎる。 卯の花はよくイメージが湧かないし、そもそも兼房ってWHO? 一般的な句解としては、折から咲く白い卯の花を見ると、義経の家臣の兼房が白髪を乱して奮戦した姿を思い浮かべる、といったところ。この句もはるか昔の戦いを懐古することで、「夏草〜」と軌を一にするのだが。 そんな曽良の句に登場する白髪の「兼房」であるが、実は架空の人物だったらしい。最近まで知らなかった。 兼房は義経記のみに登場する。義経の北の方である久我大臣の娘の守り役ということで、63歳の武士。ただし義経の北の方が久我大臣の娘ということが、そもそも義経記のみの架空の設定であった。 高館での義経の最後の場面では、兼房は義経の自害を見届けた後、館に火を付ける。そして敵将長崎太郎を切り倒し、その弟次郎を小脇に抱えて「独り越ゆべき死出の山、供して越えよや」と言って炎に飛び込み、壮絶な最期を遂げた。 室町時代に成立した軍記物語である義経記は、当時の多くの人に読まれていたのだろう。 う〜ん、 白い卯の花 = 兼房(白髪の老武士)、 高館の戦いで奮戦、というのがポイントか。 そんな卯の花が咲いていたところに、清水が湧いたのか、「卯の花清水」として史跡が整備されていた。 【卯の花清水】 ・・・ なんとも、それなりの史跡であった。       「卯の花〜」の句碑があった  史跡の前はJRの東北本線が走っている。 |

このページを読み返してみたけれど、

何が何だかよく分からない内容に

なってます。

copyright(C)2012 すさまじきもの 〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.