| そして、卯の花山はもともと一帯の山地のことであったのだが、次第に砺波山を指す歌枕となっていく。 では、現在の砺波山はどこなのか、 グーグルマップで「砺波山」を入力して検索し、国土地理院の地図で確認した。 それがこの山  正面の山。 写真の右手が切れているので分かりにくいが、細い尾根に道が通っていて、その向こう側は地獄谷という谷になっている。  卯の花山の拡大写真 ところで、卯の花とはいったいどんな花なのか、まったく分からない。 WIKIPEDIAによると、ウツギの花のことらしく、白い花咲く落葉低木で、旧暦四月の卯月は「卯の花咲く季節」の意味とのこと。 花に興味がないので、覚えてもすぐに忘れてしまう。 「砺波山」を詠んだ万葉歌もある。 大伴家持が、友人の大伴池主に贈ったもので、長歌と反歌二首。 |

| 我が背子と 手携はりて 明けくれば 山で立ち向ひ 夕されば 振りさけ見つつ 思ひのべ 見なぎし山に 八つ峰には 霞たなびき 谷へには 椿花咲き うら悲し 春し過ぐれば ほととぎす いやしき鳴きぬ ひとりのみ 聞けば寂しも 君と我れと 隔てて恋ふる 砺波山 飛び越え行きて 明けたたば 松のさ枝に 夕さらば 月に向ひて あやめぐさ 玉貫くまでに 鳴きと響め 安寐寝しめず 君を悩ませ | 大伴家持(万葉集) | |

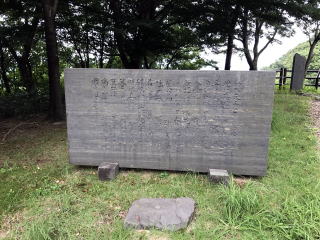

砺波山を展望する場所に歌碑

経緯度(36.661034, 136.821300)

| 吾のみに 聞けばさぶしも ほととぎす 丹生の山邉に い行き鳴かにも | 大伴家持(万葉集) | |

砺波山を展望する場所に歌碑

経緯度(36.661034, 136.821300)

| ほととぎす 夜鳴きをしつつ 吾が背子を 安眠な寝しめ ゆめ心あれ | 大伴家持(万葉集) | |

砺波山を展望する場所に歌碑

経緯度(36.661034, 136.821300)

| さらに、大伴池主が大伴家持に返した歌。 |

| あをによし 奈良を来離れ 天離る 鄙にはあれど 我が背子を 見つつし居れば 思ひ遣る こともありしを 大君の 命畏み 食す国の 事取り持ちて 若草の 足結ひ手作り 群鳥の 朝立ち去なば 後れたる 我れや悲しき 旅に行く 君かも恋ひむ 思ふそら 安くあらねば 嘆かくを 留めもかねて 見わたせば 卯の花山の 霍公鳥 音のみし泣かゆ 朝霧の 乱るる心 言に出でて 言はばゆゆしみ 砺波山 手向けの神に 幣奉り 我が祈ひ祷まく はしけやし 君が直香を ま幸くも ありた廻り 月立たば 時もかはさず なでしこが 花の盛りに 相見しめとぞ |

大伴池主 (万葉集) |

|

倶利伽羅峠津幡公園に歌碑

| 玉桙の 道の神たち 賂はせむ 我が思ふ君を なつかしみせよ | 大伴池主(万葉集) | |

倶利伽羅峠津幡公園に歌碑

| うら恋し 我が背の君は なでしこが 花にもがもな 朝な朝な見む | 大伴池主(万葉集) | |

倶利伽羅峠津幡公園に歌碑

富山方面を見ると、北陸新幹線が見えました。

copyright(C)2012 ゆかりの地☆探訪 〜すさまじきもの〜 all rights reserved.