仁安元年、悠紀方歌、吉水郷 多人家菊花臨水

| 幾千代の秋霞むべき菊の華 匂ひを移す吉水の里 | 藤原俊成 |

仁安元年、悠紀方御屏風 吉見村 人家盛多立松之所

| 君が代はよしみの村の民も |

藤原俊成 |

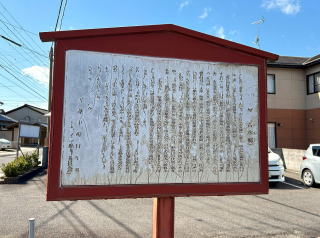

| どちらも仁安元年、六条天皇の大嘗会で詠進された歌。 「吉水の里」と「吉見」は同じ場所らしい。 「吉」はラッキーワードであり、大嘗会に相応しい地名である。 現地の案内板を転記する。

■ 現地訪問 案内板には、「豊かな森林」「天下の景勝地」と解説されているが、現在は住宅街となっていた。 中世には中山道の宿場町として発達したので、街道沿いには今でも宿場町の面影が残る。  高札場の跡地 街道沿いの連続写真     |

大嘗会和歌に詠まれた場所として何か石碑でも建てたらと思います

copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.