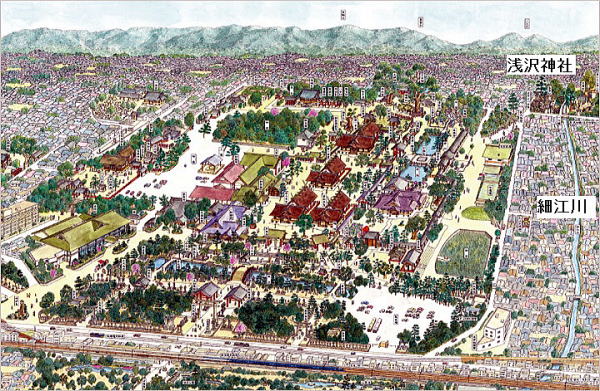

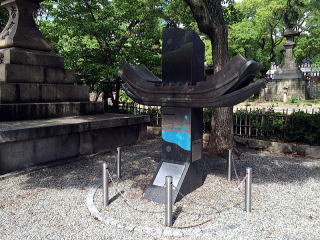

| やっと浅沢小野へ訪問した。 家から近いのに何故だか訪問する機会がなかった。 住吉関連のゆかりの地はほとんど制覇したのに、浅沢小野だけがパズルの欠けたピースのように残っていた。 と言って最後まで残っていたのは、この歌枕の地にそれほど魅力がないのも大きな理由であったことはたしか。 「まあ、いつか行ったらええやろ」と思っていた。 そんないかにも優先順位の低い「浅沢小野」へ行ってきた。  先ず住吉大社に行く。 というのは、浅沢小野は現在では「浅沢社」という住吉大社の末社になっているため。  住吉大社の船型の万葉歌碑をチラ見して、 住吉大社の南東の門から出たところにある。  これが浅沢小野の地。現在の浅沢神社  正面から撮影  カキツバタの湿地帯の中に神社がある。  裏の方。一面がカキツバタ。 ここのキーワードはカキツバタ。 それは次の万葉歌の影響による。 |

| 住吉の浅沢小野のかきつはた衣に摺り付け着む日知らずも | 万葉集 | |

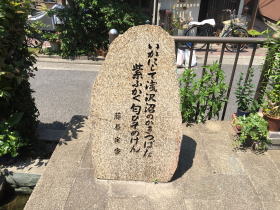

千躰交差点の南東のマンション前に歌碑

| 万葉時代、この辺りは湿地帯になっていて、カキツバタが見事に咲いていたらしい。 この歌が影響して平安時代に藤原定家が次の歌を詠んでいる。 ※カキツバタは紫の花 |

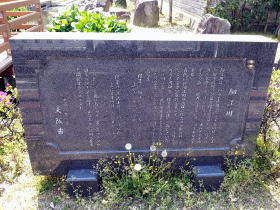

| いかにして浅沢沼のかきつばた紫ふかくにほひ染めけん | 藤原定家 |

住吉区南住吉2-10付近の細江川沿いに歌碑